MvdR - Leben und Werk

„

Architektur ist der Wille einer Epoche,

übersetzt in den Raum.

Ludwig Mies van der Rohe

Wo alles begann...

Ludwig Mies wurde am 27.03.1886 in der Steinkaulstr. 29 in Aachen als Sohn eines Steinmetzes geboren. Als frühere Reichs- und Krönungsstadt deutscher Könige bot Aachen einiges in Hinblick auf klassische Architektur. Die dortige Domschule verlies er jedoch ohne Abschluss, machte eine Maurerlehre und bewies anschließend in einer Firma, die auf Ornamentik spezialisiert war, sein Talent im Freihandzeichnen. Mit 19 verlies er Aachen und ging nach Berlin, wo er eine Anstellung im Büro des berühmten Architekten Bruno Paul fand und von 1906 bis 1908 an der Kunstgewerbeschule und der Schule für bildende Künste studierte. In dieser Zeit erhielt Mies seinen ersten eigenständigen Auftrag: für den Philosophieprofessor Alois Riehl, einem anerkannten Kenner Nietzsches, sollte er in Neubabelsberg ein Wohnhaus bauen. Hier kam er in Kontakt mit den einschlägigen intellektuellen Größen der Berliner Avangarde.

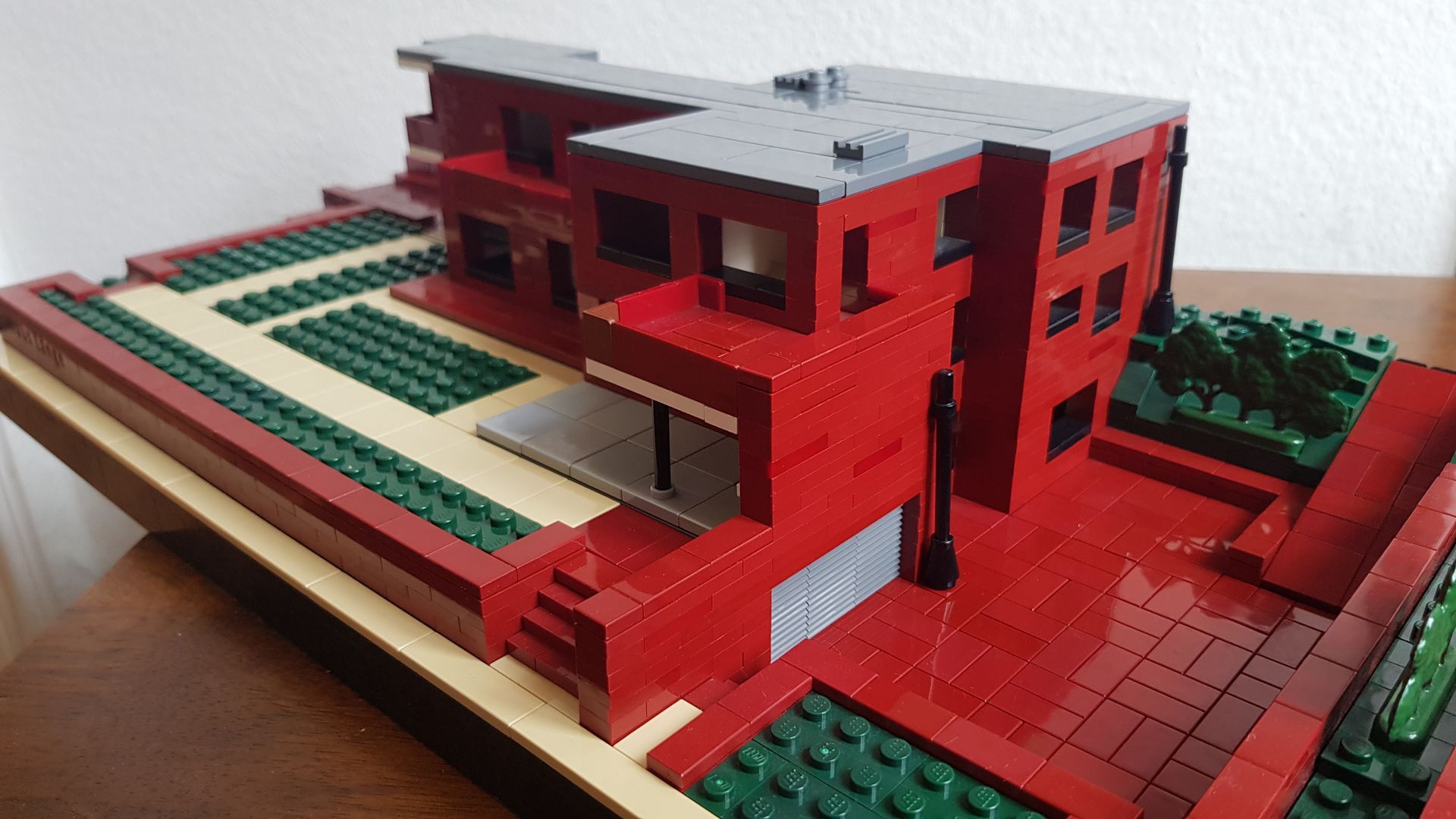

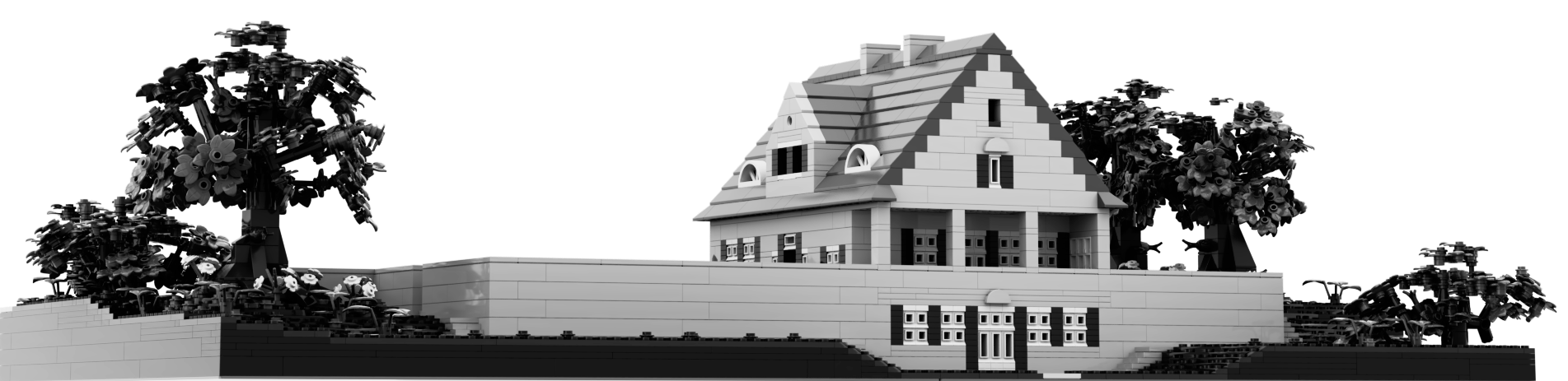

Haus Riehl

(1908/1909)

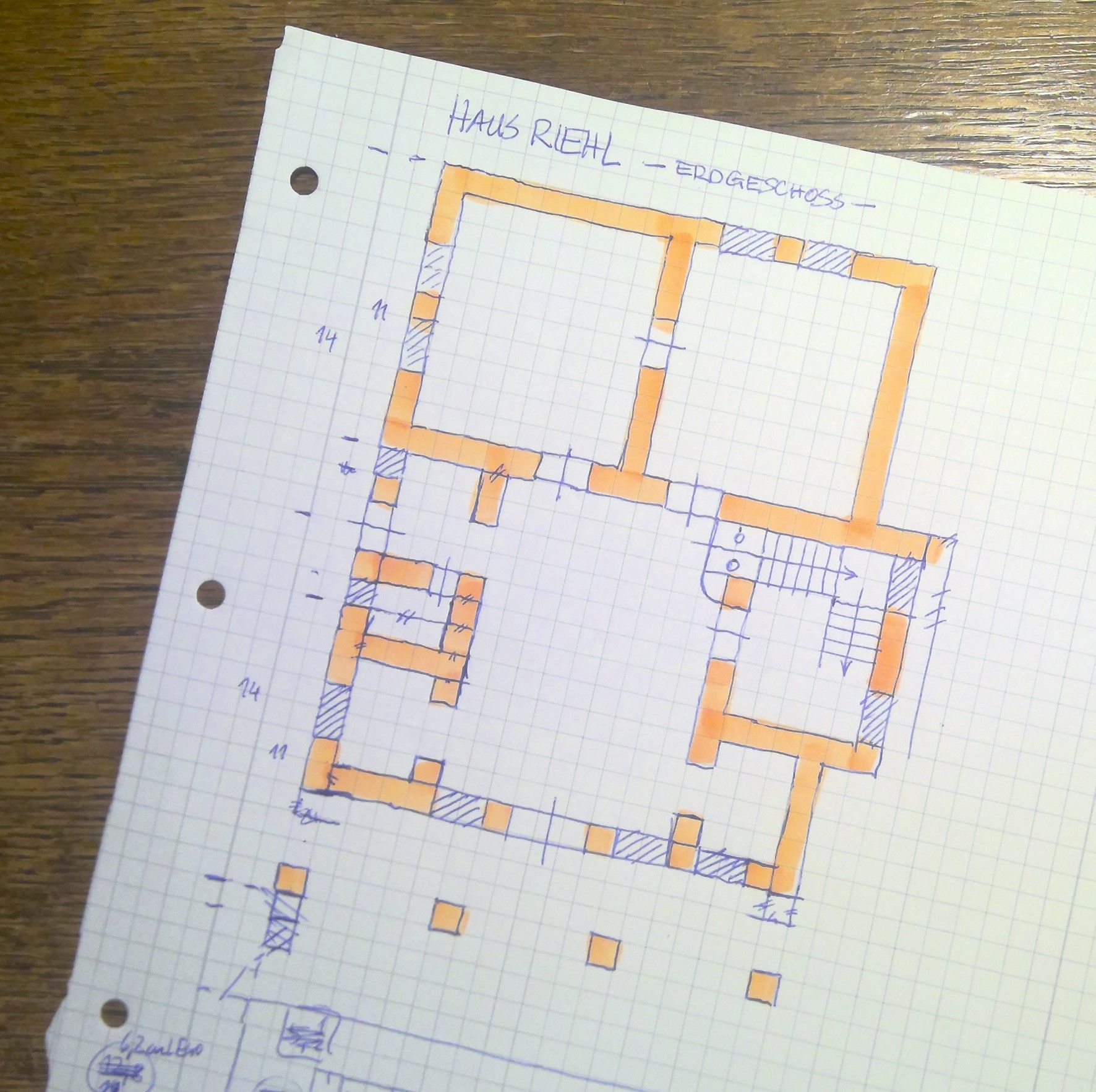

Das Haus Riehl, 1908/1909 in Neubabelsberg bei Potsdam erbaut, markiert den Beginn der Karriere von Ludwig Mies, der sich erst ab 1921 Mies van der Rohe (nach dem Geburtsnamen seiner Mutter) nannte. Mit nur 22 Jahren erhielt er von dem Philosophieprofessor Alois Riehl und dessen Frau Sophie seinen ersten eigenständigen Auftrag und war sowohl für die Planung als auch die Ausführung verantwortlich. Die Riehls, die ihr Haus liebevoll „Klösterli“ nannten, suchten bewusst einen jungen, innovativen Architekten – eine Entscheidung, die ihrem Fördergedanken entsprach.

Alois Riehl, Neukantianer und Nietzsche-Experte, hatte 1905 den renommierten Lehrstuhl für Philosophie an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin erhalten. Sein Haus wurde zum Treffpunkt eines intellektuellen Zirkels, dem unter anderem der Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin und der Politiker Walther Rathenau angehörten. In diesem Umfeld kam Mies mit philosophischen Strömungen in Kontakt, die seine spätere Architekturauffassung prägten. Er selbst bezeichnete das Haus Riehl als sein Erstlingswerk und als Basis für sein weiteres Schaffen. Hier legte er den Grundstein für die klare Formensprache und die Reduktion auf das Wesentliche, die sein Werk weltberühmt machen sollten.

Das Modell besteht aus über 4.200 Steinen, der ausgezeichnete Entwurf für die Bäume stammt von Greg Koeberer.

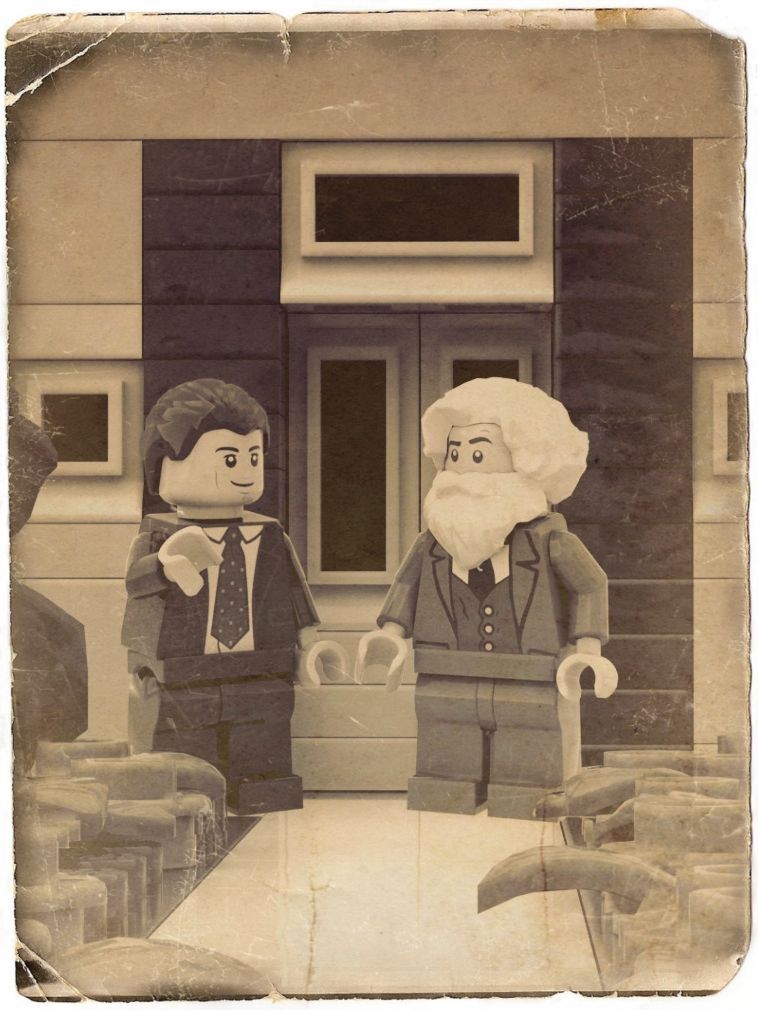

... wie eine Familie

Dieses Gruppenbild zeigt (von links nach rechts) Ludwig Mies, Ada Bruhn, spätere Frau von Mies und Mutter seiner drei Töchter, Heinrich Wölfflin, der über die Psychologie der Architektur promoviert hatte und zu diesem Zeitpunkt mit Ada Bruhn verlobt war, Alois und Sophie Riehl. Entstanden ist diese (fiktive) Aufnahme vor dem Haus der Riehls, das sie liebevoll "Klösterli" nannten.

Alois Riehl - Mentor und Ziehvater

Alois Riehl hatte sich die Förderung der Jugend zu seinem innersten Anliegen gemacht. Ludwig Mies profitierte in vielfältiger Weise von der Zugewandheit Riehls und der Aufnahme in dessen intellektuellen Zirkel:

- Alois Riehl und seine Frau Sophie vertrauten ihm den Bau Ihres Hauses an - sein erstes eigenständiges Werk, mit dem er sich einen Namen machen konnte.

- Er wurde in den intellektuellen Zirkel Riehls aufgenommen, knüpfte zahlreiche Kontakte und schuf sich dort das philosophische Fundament für seine architektonischen Positionen.

- Alois Riehl finanzierte ihm eine Studienreise nach Italien, wo er sich umfassende Kenntnisse über die klassische Kultur aneignen konnte.

- Im Hause der Riehls lernte er Ada Bruhn kennen.

Haus Riehl: traditionell und modern zugleich

Die architektonische Qualität des Hauses Riehl liegt in der ausgewogenen Verbindung traditioneller Elemente mit innovativen Ideen. Straßenseitig präsentiert es sich als eher konventioneller Bau mit verputztem Backsteinmauerwerk, klassischen Proportionen und einem spitzen Giebeldach. Doch zur Hangseite hin bricht Mies van der Rohe mit den bestehenden Normen: Das prinzipiell symmetrisch angelegte Haus öffnet sich dort zu einer großzügigen Loggia. Die dem Griebnitzsee zugewandte Seite erhebt sich, einem griechischen Tempel gleich, aus dem tieferliegenden Gelände und ist hier durch die Hanglage dreigeschossig.

Auch im Inneren zeigt sich der hohe Innovationsgrad des Hauses. Der Eingang erfolgt über die Längsseite, und über ein Entree mit Garderobe gelangt man in einen großen, rechteckigen Raum ohne klar definierte Funktion – vermutlich als Treffpunkt für den intellektuellen Zirkel der Riehls gedacht. Besondere Flexibilität entsteht durch angrenzende Räume, die sich durch Türen und Vorhänge variabel zuschalten oder abtrennen lassen. Um diese offene Raumstruktur statisch zu ermöglichen, entwickelte Mies eine versteckte Stahlträgerkonstruktion – eine Idee, die er in vielen späteren Bauten weiterführte. Mit dem Haus Riehl schuf er so nicht nur sein Erstlingswerk, sondern legte auch den Grundstein für seine spätere Architektursprache (s. Bocchio, 2018, S 23-28).

Architektur und Kunst

Von 1908 bis 1912 war Ludwig Mies van der Rohe Mitarbeiter im Büro des berühmten Baumeisters Peter Behrens. Wie schon zuvor bei Bruno Paul wurde er vorwiegend mit dem Entwurf und dem Bau hochwertiger Einfamilienhäuser in klassischem Stil beauftragt.

Im Zeitraum von 1921 bis 1924 erstellte Mies van der Rohe Pläne für „fünf Projekte“, darunter ein Landhaus in Backstein. Diese Entwürfe stellten für ihn ein Repertoire an architektonischen Ideen und Lösungen für die Aufgaben des „neuen Bauens“ in Deutschland dar.

Als Sohn eines Steinmetzes und ausgebildetem Maurer spielte der Mauerziegel als Baumaterial vor allem in seinem Frühwerk (z. B. Häuser Wolf, Lange/Esters und Lemke) eine wichtige Rolle. Architektur begann für ihn dort, „wo zwei Backsteine sorgfältig zusammengefügt werden“. Der Name "two bricks" dieser Internetseiten leitet sich von diesem Zitat ab.

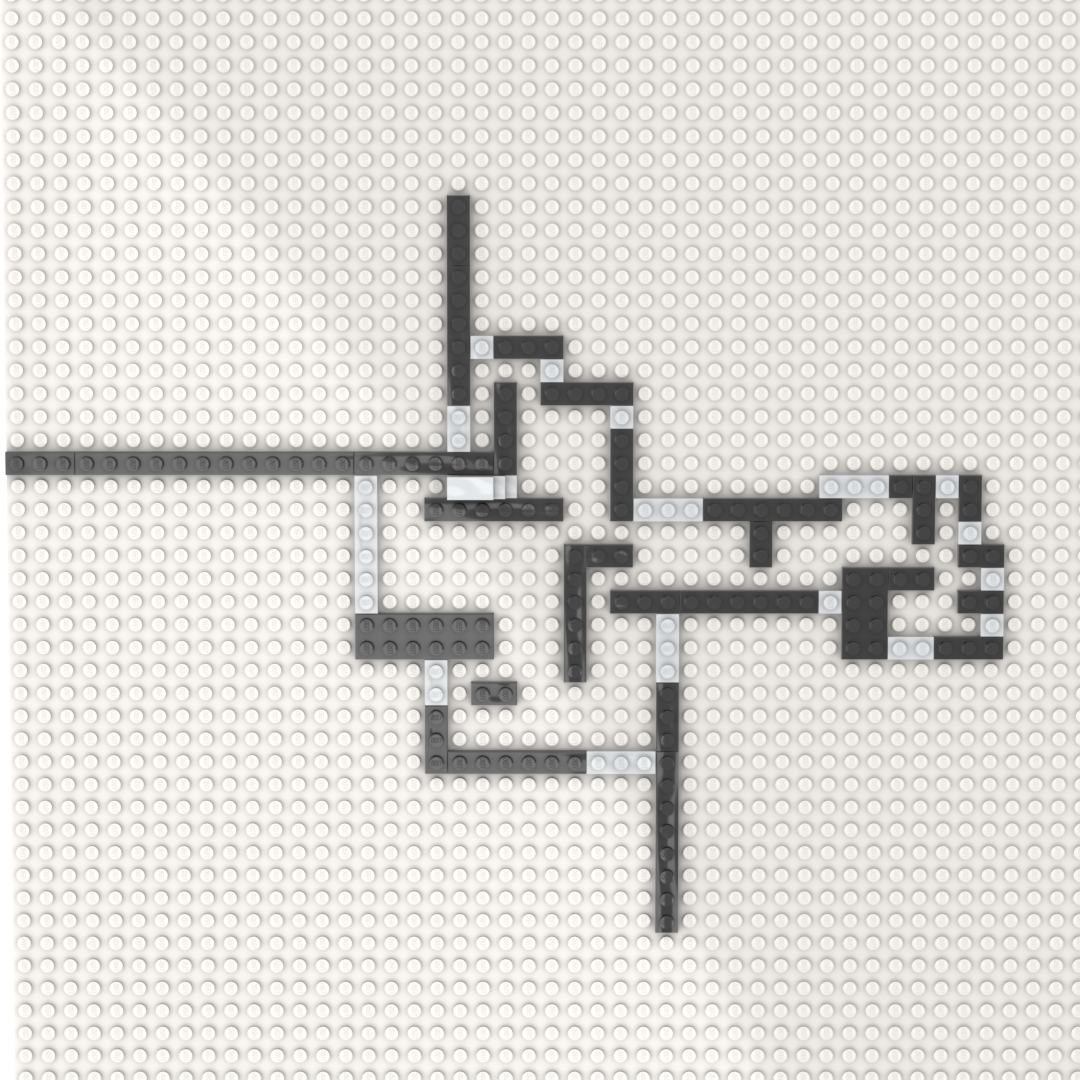

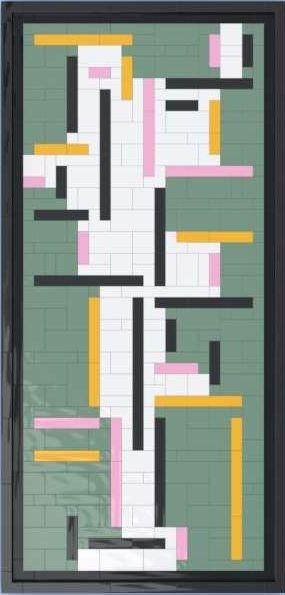

Vieles an diesen fünf Projekten bedeutete eine radikale Abkehr von klassischen architektonischen Prinzipien. So löste Mies bei seinen Landhausentwürfen eine geordnete Anordnung der Räume zugunsten eines fließenden Raumgefüges auf. Die Anordnung der Innenwände erinnert dabei an abstrakte Gemälde in De-Stijl-Manier. Schulze (1985, S. 113 - 115) erwähnt beispielsweise die Möglichkeit, dass Mies Gemälde wie "Rythmus eines russischen Tanzes" von Theo van Doesburg aus dem Jahr 1918 (hier gezeigt in einer Klemmsteininterpretation) mit seinen Grundrissentwürfen in Beziehung gebracht hat.

Die "Fünf Projekte"von Ludwig Mies van der Rohe:

... auf dem Weg zu einer neuen Architektur

Zwischen 1921 und 1924 entwarf Ludwig Mies van der Rohe eine Reihe visionärer Projekte, die nie gebaut wurden – und doch zu den einflussreichsten Arbeiten seiner frühen Karriere zählen. Historiker und Architekturkritiker fassen diese Entwürfe heute unter dem Begriff der „fünf Projekte“ zusammen.

Diese Arbeiten entstanden in einer Zeit des Aufbruchs: Das Ende des Ersten Weltkriegs hatte auch in der Architektur eine Suche nach neuen Formen, Materialien und Ausdrucksweisen ausgelöst. Für Mies boten die Entwürfe die Möglichkeit, seine Ideen einer modernen, vom Ornament befreiten Baukunst zu erproben – unabhängig von den Zwängen realer Bauaufträge.

Zu den fünf Projekten gehören zwei Hochhausentwürfe, zwei Landhausvillen und ein Bürogebäude. Die Hochhäuser, entworfen für Berlin, markierten einen radikalen Bruch mit der traditionellen Steinarchitektur: Mies setzte auf Glas und Stahl als Ausdruck von Transparenz, Leichtigkeit und technischer Zukunftsorientierung. Seine beiden Landhäuser wiederum erforschten neue Raumkonzepte – offene Grundrisse, fließende Übergänge und die Auflösung fester Grenzen zwischen Innen und Außen. Das Bürogebäude-Projekt schließlich gilt als frühes Beispiel jener rationalen Klarheit, die Mies’ spätere Werke prägen sollte.

Obwohl keines dieser Projekte realisiert wurde, bildeten sie den bauphilosophischen Rahmen für Mies van der Rohes weitere Laufbahn. Aus den „fünf Projekten“ entwickelten sich Gestaltungs- und Konstruktionsprinzipien, welche die moderne Architektur nachhaltig prägen sollten: Das Prinzip des freien Grundrisses, das Prinzip des fließenden Raumes, das Prinzip des fließenden Überganges von Innen und Außen eines Gebäudes und andere mehr.

Projekt 1:

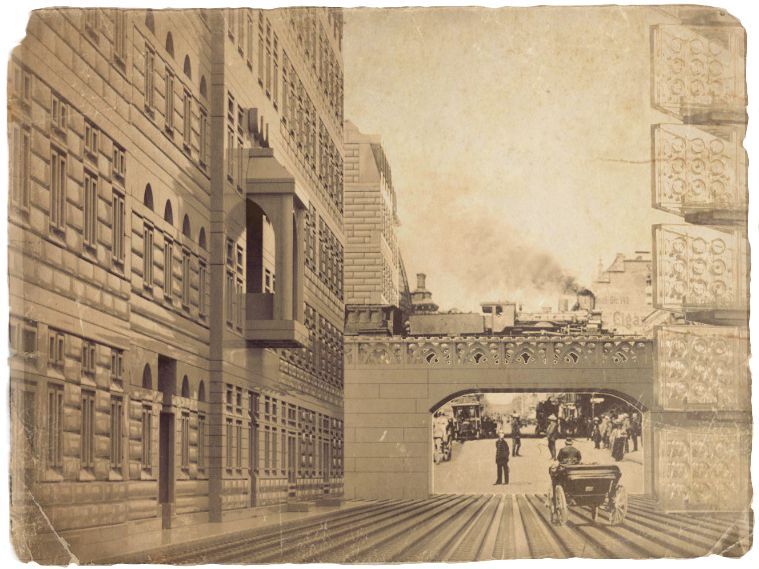

Entwurf für ein Hochhaus an der Friedrichstraße (1921)

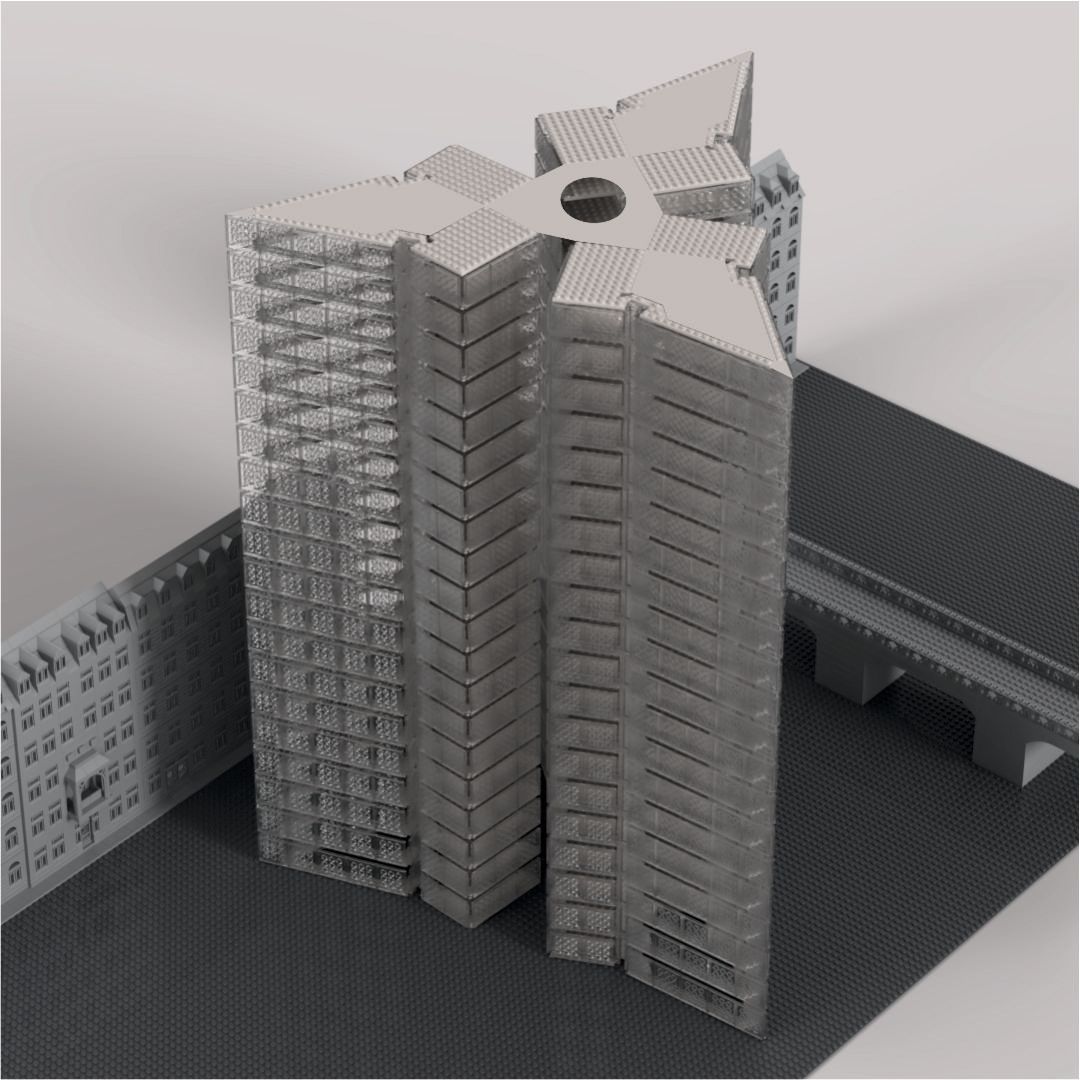

Im Jahr 1921 nahm Ludwig Mies van der Rohe am Wettbewerb der Berliner Turmbausgesellschaft teil. Gesucht wurde ein Entwurf für ein Hochhaus auf einem dreieckigen Grundstück zwischen dem Bahnhof Friedrichstraße und der Spree.

Mies’ Beitrag war ein radikal neuer Gedanke. Sein Entwurf sah einen Stahlskelettbau mit auskragenden Deckenplatten vor, dessen Fassaden vollständig aus Glas bestanden. Auf eine Ausmauerung der Fronten verzichtete er konsequent. Das Gebäude sollte die Klarheit und Logik seiner Konstruktion offen zeigen.

Der Architekturhistoriker Schulze (1985, S. 96) ordnete den Entwurf wie folgt ein: „Wie eine Steilküste erhebt sich der Baukörper, wobei sich die plastische Durchbildung zugunsten des radikal vereinfachten Aufrisses weitgehend auf den Grundriß beschränkt. Nur die Hochhäuser Louis Sullivans und seiner Kollegen aus der frühen Schule von Chicago zeigen ein vergleichbare Höhenentwicklung.“

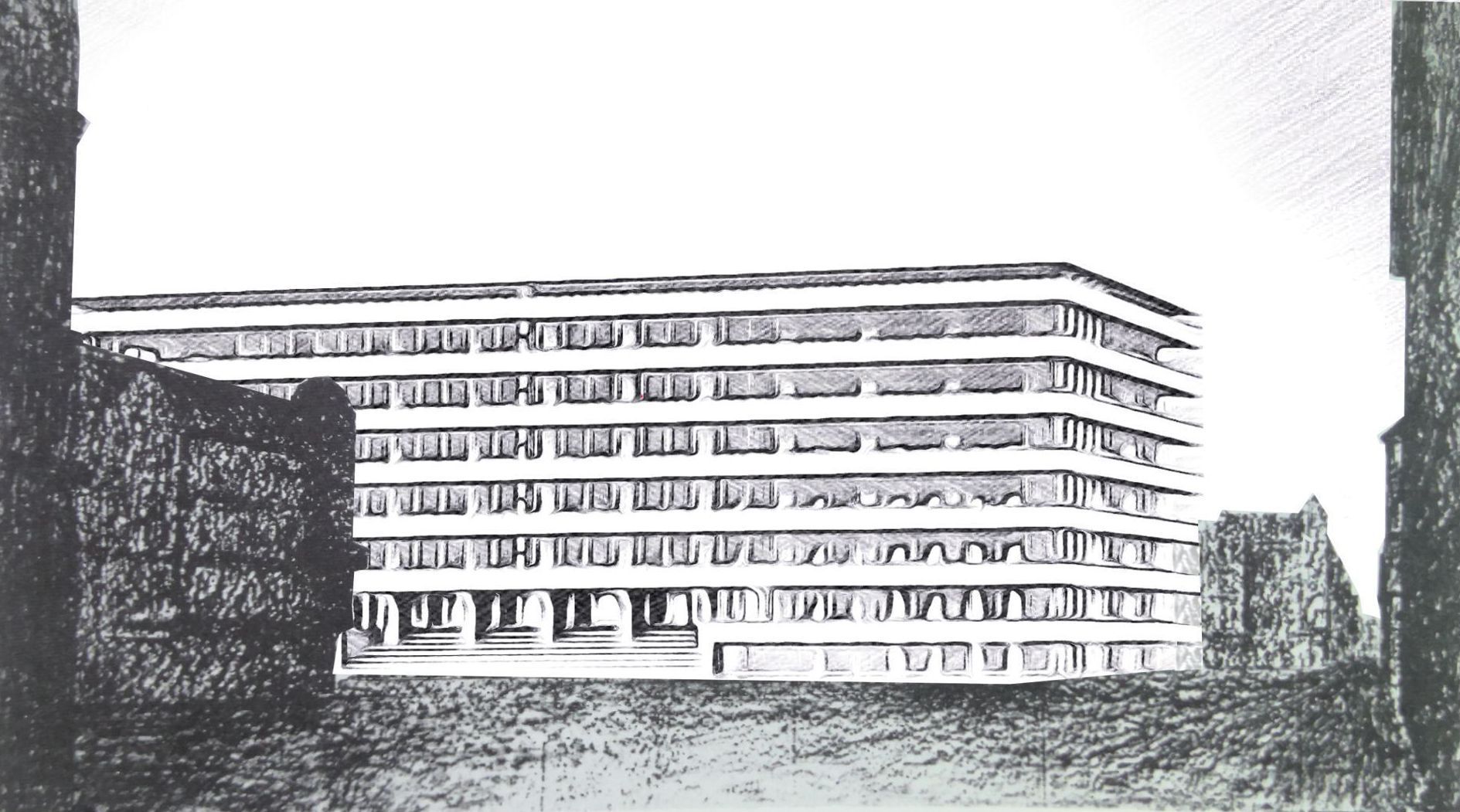

Kombination aus einer alten Postkarte und einem Klemmsteinmodell

KI-generierte Abbildung des Hochhauses an der Friedrichstraße basierend auf einer kontemporären Fotografie (Juni 2025) und einem digital konstruierten Klemmstein-Modell (Sora, StudiO, Corel Photopaint)

„

Nur im Bau befindliche Wolkenkratzer zeigen die kühnen konstruktiven Gedanken, und überwältigend ist dann der Eindruck der hochragenden Stahlskelette. Mit der Ausmauerung der Fronten wird dieser Eindruck vollständig zerstört, der konstruktive Gedanke, die notwendige Grundlage für die künstlerische Gestaltung vernichtet und meist von einem sinnlosen und trivialen Formenwust überwuchert. Im besten Fall imponiert jetzt nur die tatsächliche Größe, und doch hätten diese Bauten mehr sein können als eine Manifestation unseres technischen Könnens. Allerdings müßte man auf den Versuch verzichten, mit den überlieferten Formen eine neue Aufgabe zu lösen, vielmehr ist aus dem Wesen der neuen Aufgabe heraus die Gestaltung ihrer Form zu versuchen.

Ludwig Mies van der Rohe in: Frühlicht (1922); 1., S. 122

Blick von Sir Norman Fosters Reichtagskuppel entlang der Spree in Richtung Bahnhof Friedrichstraße (Juni 2025). Ein digitales Klemmsteinmodel von Mies van der Rohes Hochhausentwurf wurde nachträglich in das Bild retuschiert.

Projekt 2:

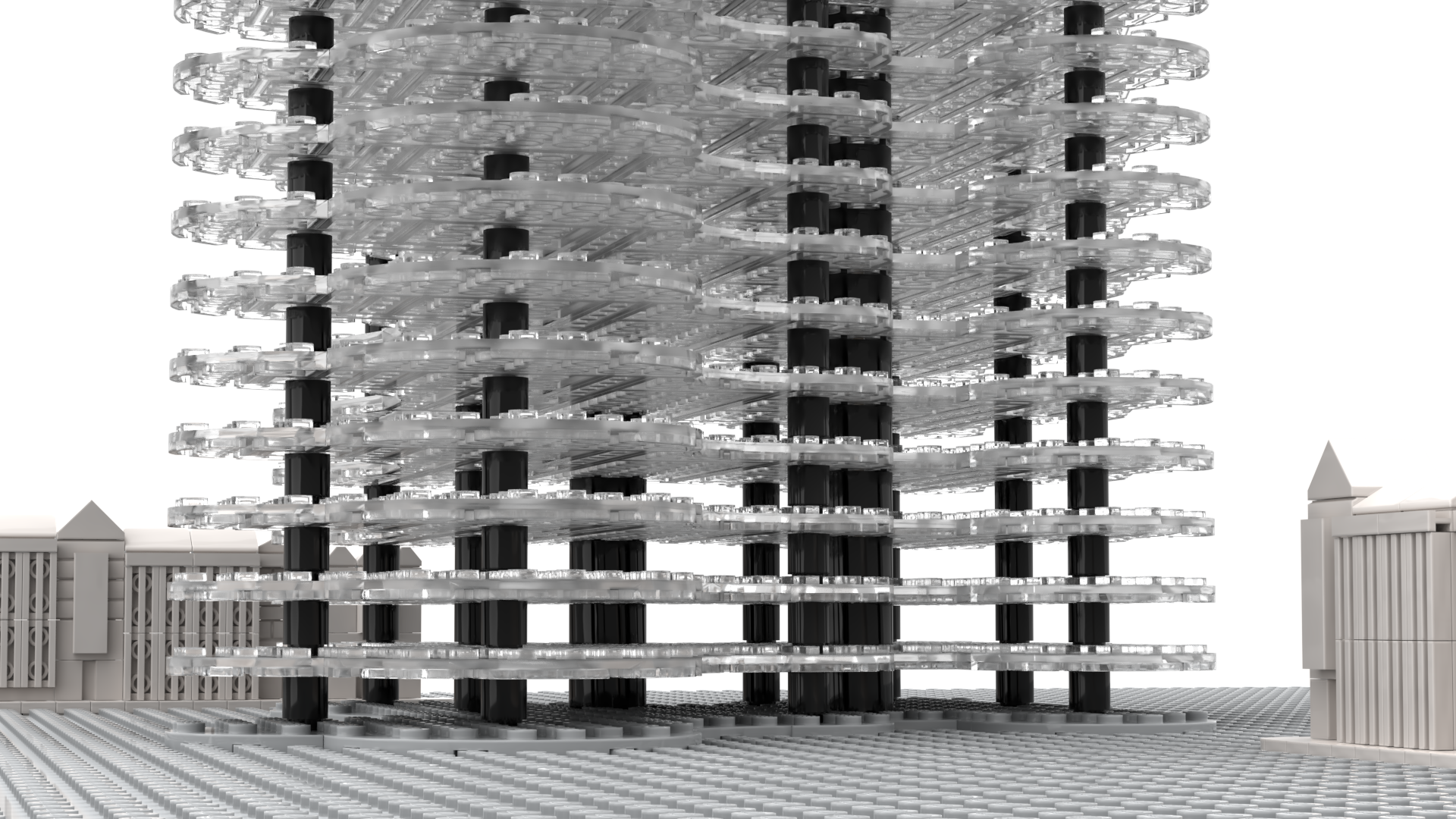

Entwurf für ein Glashochhaus (1922)

Nur ein Jahr nach seinem spektakulären Wettbewerbsbeitrag für die Friedrichstraße entwarf Ludwig Mies van der Rohe 1922 ein weiteres Hochhaus – das sogenannte Glashochhaus. Auch dieses Projekt blieb ein theoretisches Experiment, zusätzlich ohne konkreten Bauort, doch seine Wirkung auf das Denken über moderne Architektur war immens.

Im Gegensatz zur scharfkantigen, kristallinen Geometrie des Friedrichstraßen-Entwurfs zeigt das Glashochhaus eine geschwungene, biomorphe Anmutung. Hier ersetzte Mies die strenge Ordnung des Rasters durch eine fließende Form, die an eine in Glas gegossene Bewegung erinnert. Zwei zylindrische Erschließungskerne bilden das konstruktive Zentrum des Gebäudes. Um sie herum sind die Geschosse als stützengetragene, auskragende Betonplatten angeordnet, umhüllt von einer dünnen, gläsernen Außenhaut.

Das Ergebnis ist eine Architektur der Transparenz und Leichtigkeit – ein Gebäude, das wie aus Licht modelliert scheint. Doch so poetisch die Idee war, statisch wäre dieser Bau wohl kaum realisierbar gewesen. Die damals verfügbare Bautechnik konnte die weit auskragenden Deckenkonstruktionen und die filigrane Verglasung nicht tragen.

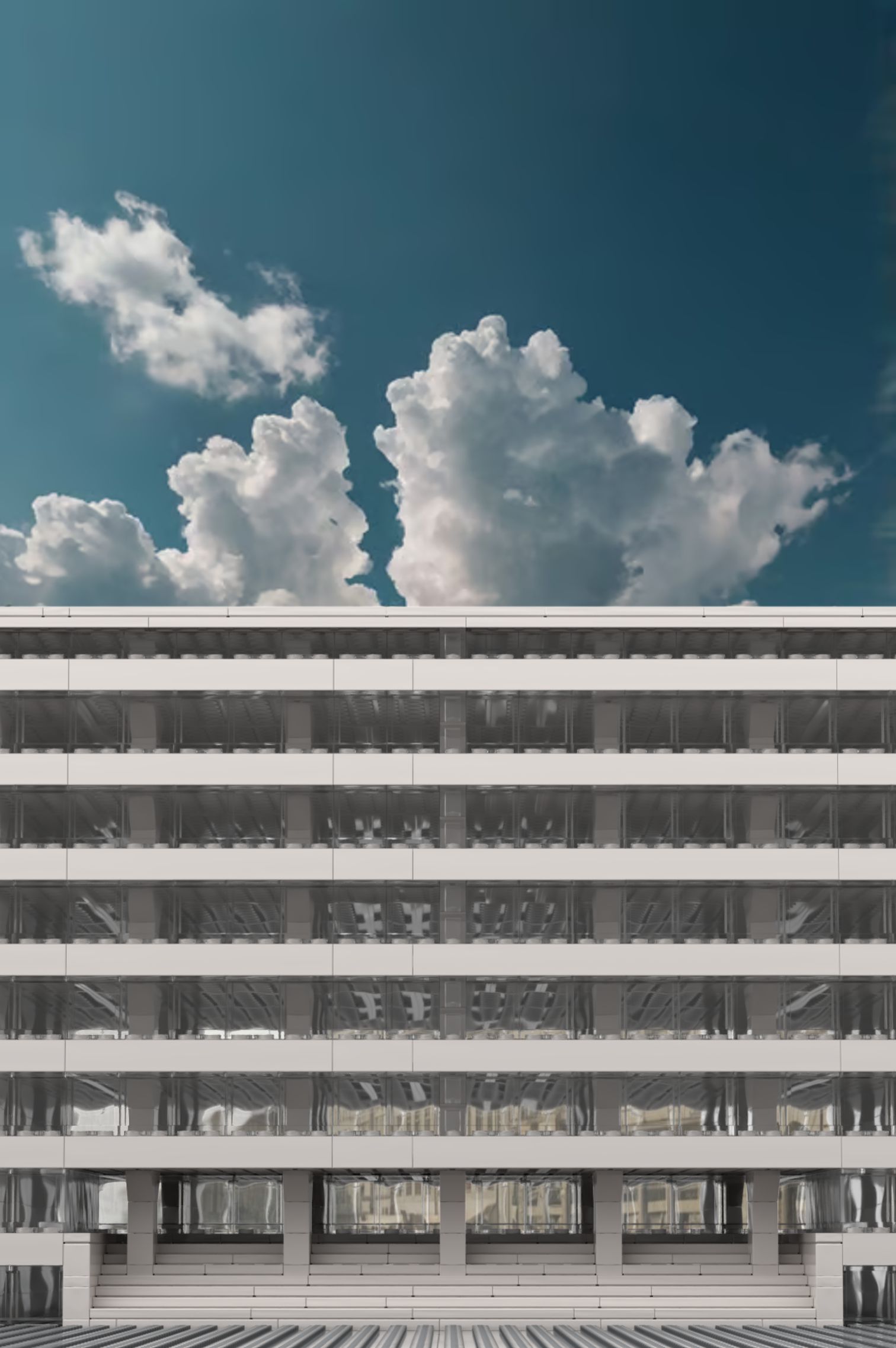

Klemmstein-Modell des Glashochhauses (erstellt mit StudiO)

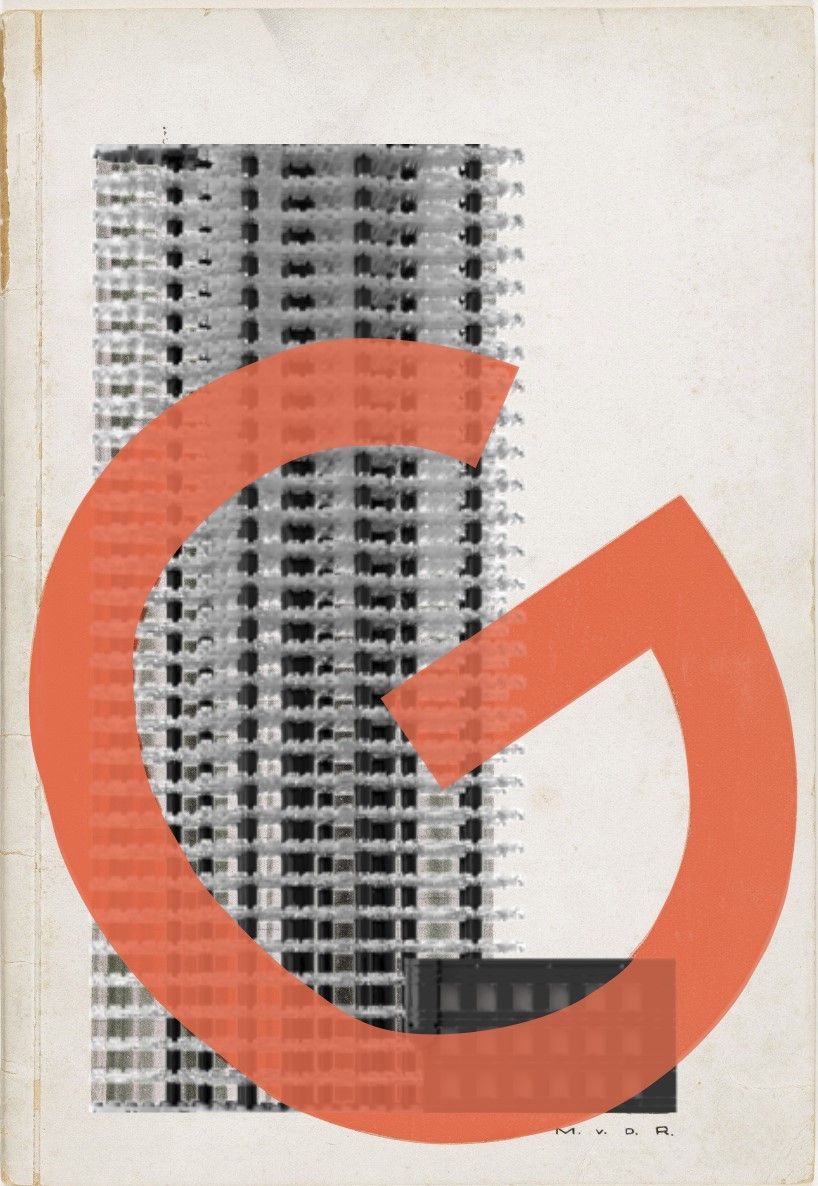

Zeitschrift "G": Titel der Nr. 3 (Original Juni 1924) mit Klemmstein-Modell

„

Meine Versuche an einem Glasmodell wiesen mir den Weg, und ich erkannte bald, daß es bei der Verwendung von Glas nicht auf eine Wirkung von Licht und Schatten, sondern auf ein reiches Spiel von Lichtreflexen ankam. [...] Bei oberflächlicher Betrachtung erscheint die Umrißlinie des Grundrisses willkürlich, und doch ist sie das Ergebnis vieler Versuche an dem Glasmodell. Für die Kurven waren bestimmend die Belichtung des Gebäudeinneren, die Wirkung der Baumasse im Straßenbild und zuletzt das Spiel der erstrebten Lichtreflexe. Umrißlinien des Grundrisses, bei dem die Kurven auf Licht und Schatten berechnet waren, erwiesen sich am Modell bei der Verwendung von Glas als gänzlich ungeeignet. Die einzigen im Grundriß feststehenden Punkte sind die Treppen- und Aufzugstürme. Alle anderen Unterteilungen des Grundrisses sollen den jeweiligen Bedürfnissen angepaßt und in Glas ausgeführt werden.

Ludwig Mies van der Rohe in: Frühlicht (1922); 1., S. 122-123

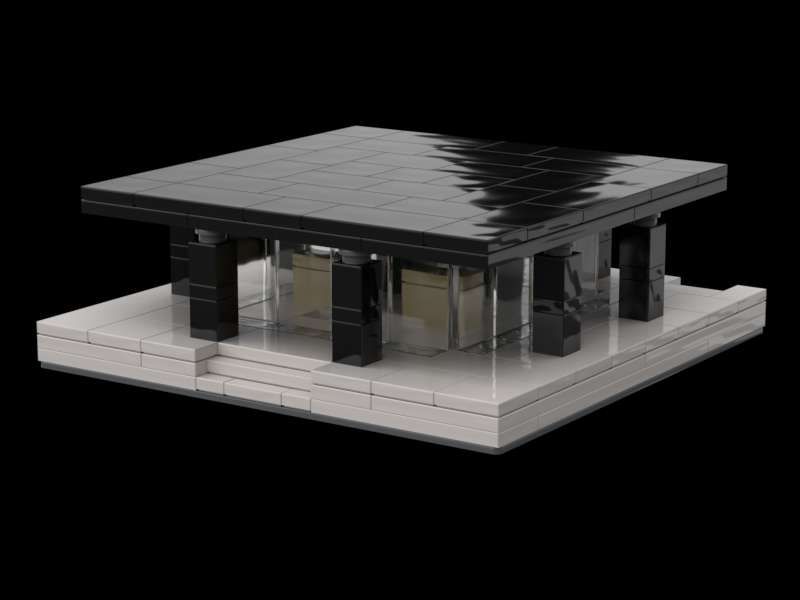

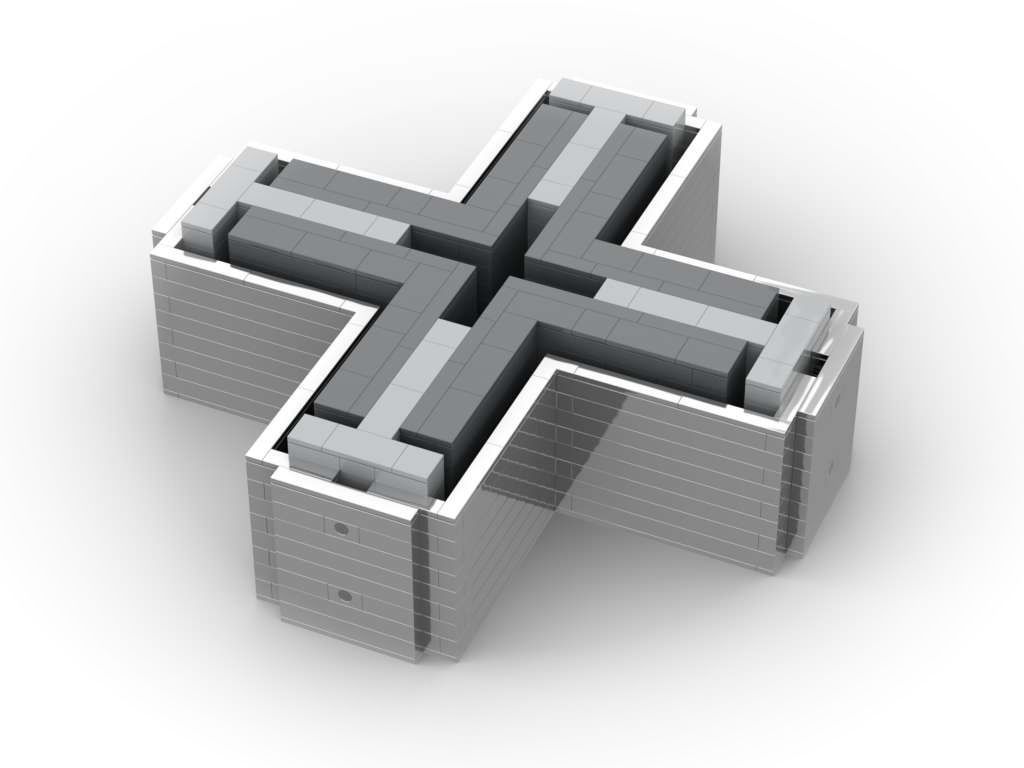

Projekt 3:

Entwurf für ein Bürohochhaus in Eisenbeton (1923)

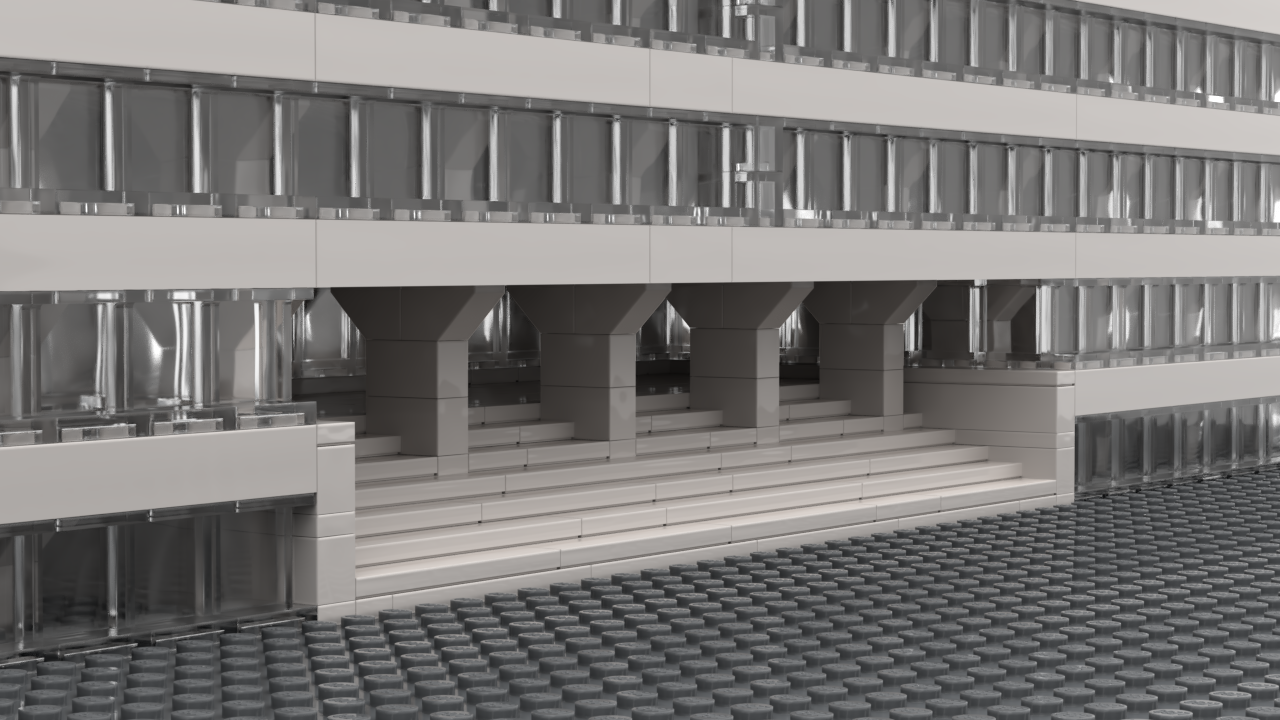

Im Jahr 1923 entwarf Ludwig Mies van der Rohe ein weiteres visionäres, nie realisiertes Projekt: das Bürohochhaus in Eisenbeton. Gedacht für ein nicht näher bestimmtes Grundstück im Zentrum Berlins, steht dieser Entwurf exemplarisch für Mies’ konsequente Hinwendung zu einer Architektur der reinen Struktur – reduziert auf das Wesentliche.

Das Gebäude besteht aus einem Hochparterre und sechs Obergeschossen, die als Betonplatten von einem regelmäßigen Stützenraster getragen werden. Jede Ebene folgt der strengen Logik der Konstruktion, ohne dekorative Zugeständnisse. Die vollständige Abwesenheit von Ornamentik unterstreicht die funktionale Klarheit und Nüchternheit des Entwurfs: Architektur als Ausdruck von Ordnung, Raum und Tragwerk.

Besonders bemerkenswert ist der breite Treppenzugang, der sich über vier Stützenabstände erstreckt. In dieser kraftvollen Geste liegt ein subtiler Bezug zur klassischen Antike – zu Krepis und Peripteros der klassischen griechischen Tempelarchitektur. Wie dort die Säulenhalle den heiligen Raum umschließt, so umspannt hier das Betonraster den rationalen Innenraum der modernen Arbeitswelt.

Projekt 4:

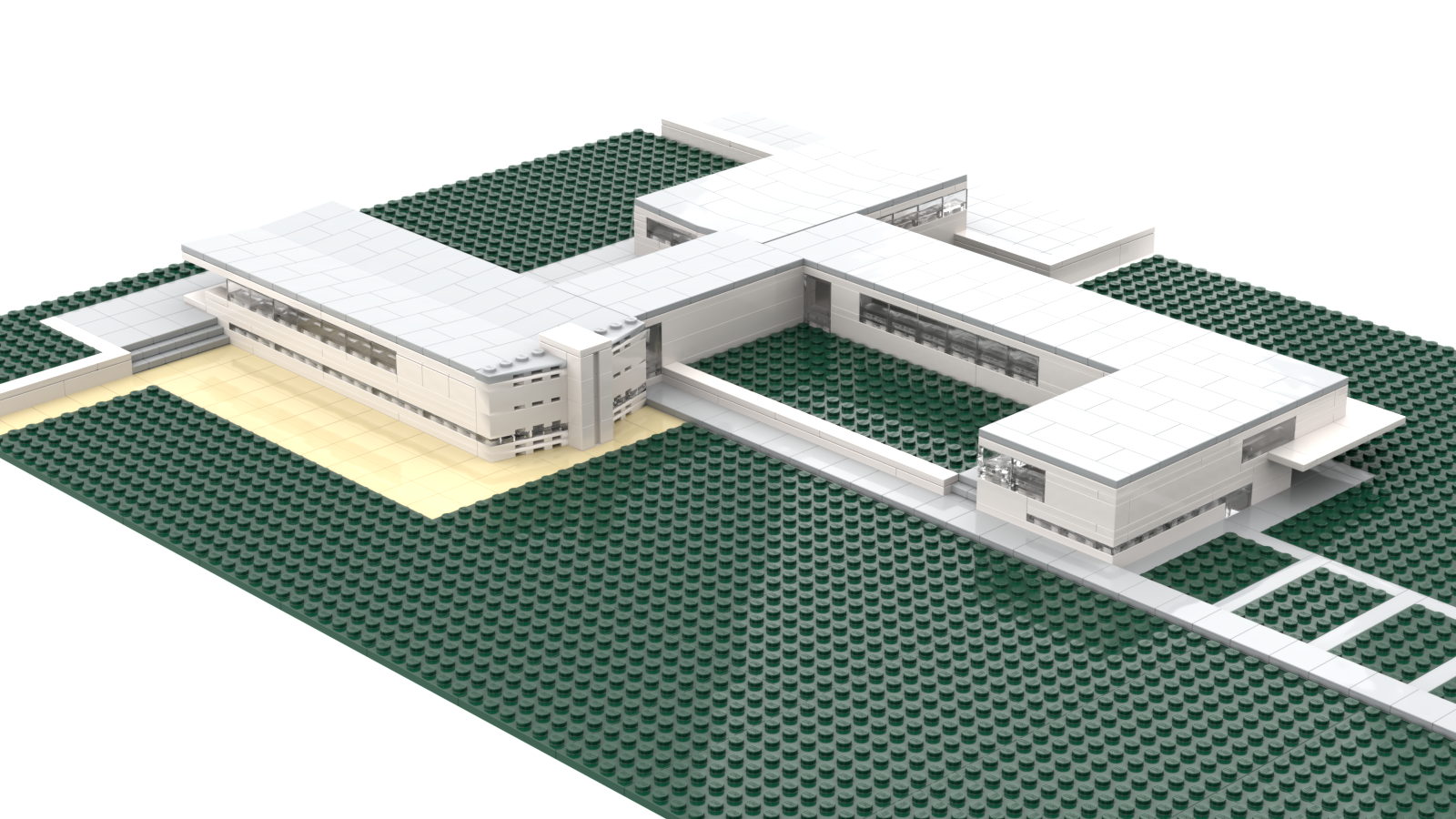

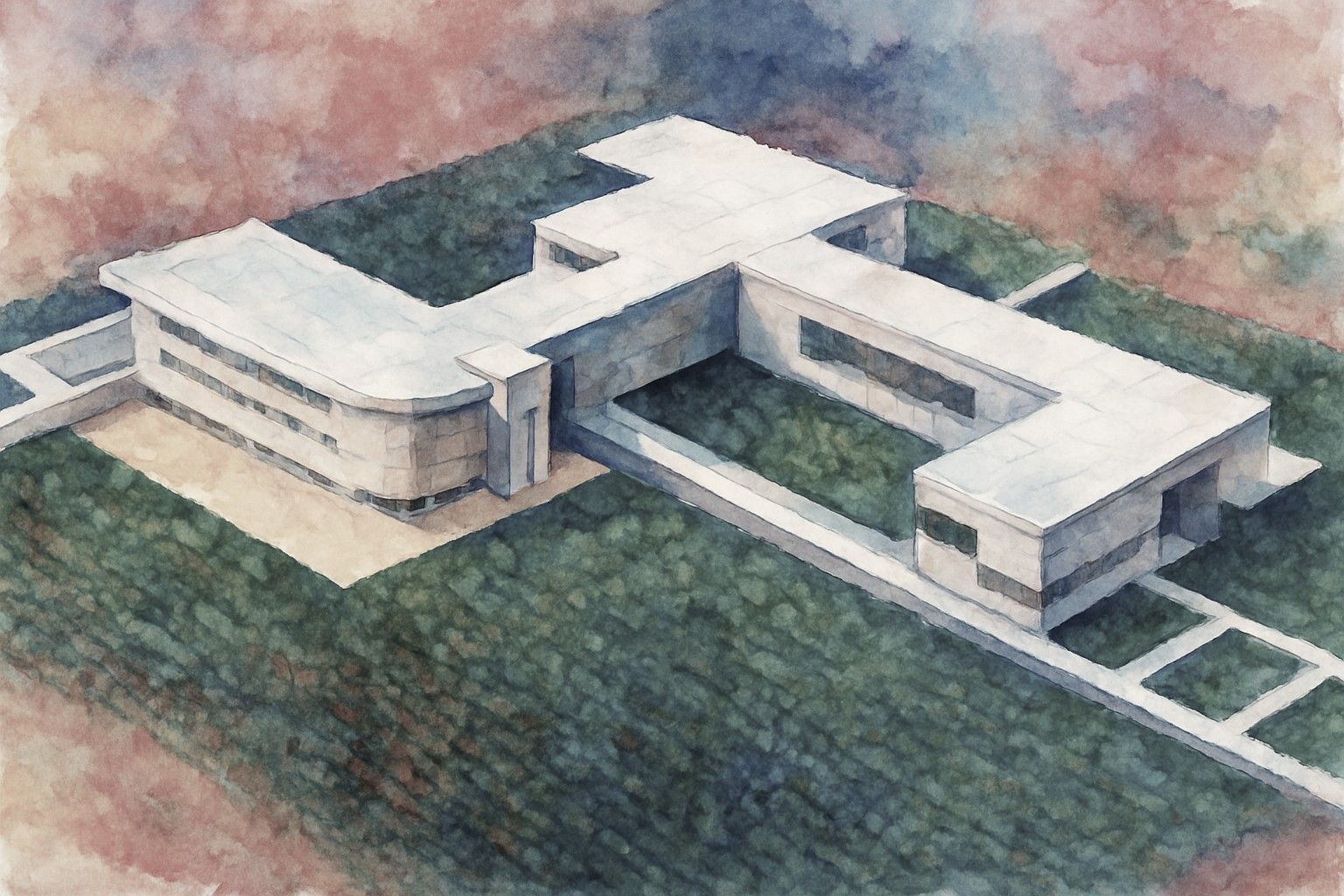

Entwurf für ein Landhaus in Eisenbeton (1923)

Mit dem Landhaus in Eisenbeton entwarf Ludwig Mies van der Rohe 1923 ein visionäres Wohnhaus, das wie kaum ein anderes Projekt seiner frühen Schaffensjahre die Grundlagen seiner späteren Architektur formuliert. Die auskragende Betonstruktur ruht auf schlanken Stahlbetonstützen, sodass das Gebäude eine fast schwerelose Anmutung erhält. Teile des Daches scheinen gar zu schweben. Die Wand verliert in den Worten Mies van der Rohes „ihren abschließenden Charakter und dient nur zur Gliederung des Hausorganismus“. Er bezeichnet diesen Wandel im architektonischen Denken als das "Prinzip des freien Grundrisses": Durch die Verwendung eines Stützenrasters werden die Wände von ihrer statischen Funktion befreit und können nun frei im Raum platziert oder fortgelassen werden.

Das Landhaus in Eisenbeton wurde 1923 erstmals auf der „Großen Berliner Kunstausstellung“ präsentiert. Dort konnten Besucher ein Gipsmodell des Gebäudes betrachten – ein faszinierendes Zeugnis dieser neuen Formensprache, das heute leider als verschollen gilt.

Viele Elemente dieses Entwurfes finden sich später im Barcelona Pavillon (1929), der Villa Tugendhat (1929/30) und anderen Bauwerken wieder.

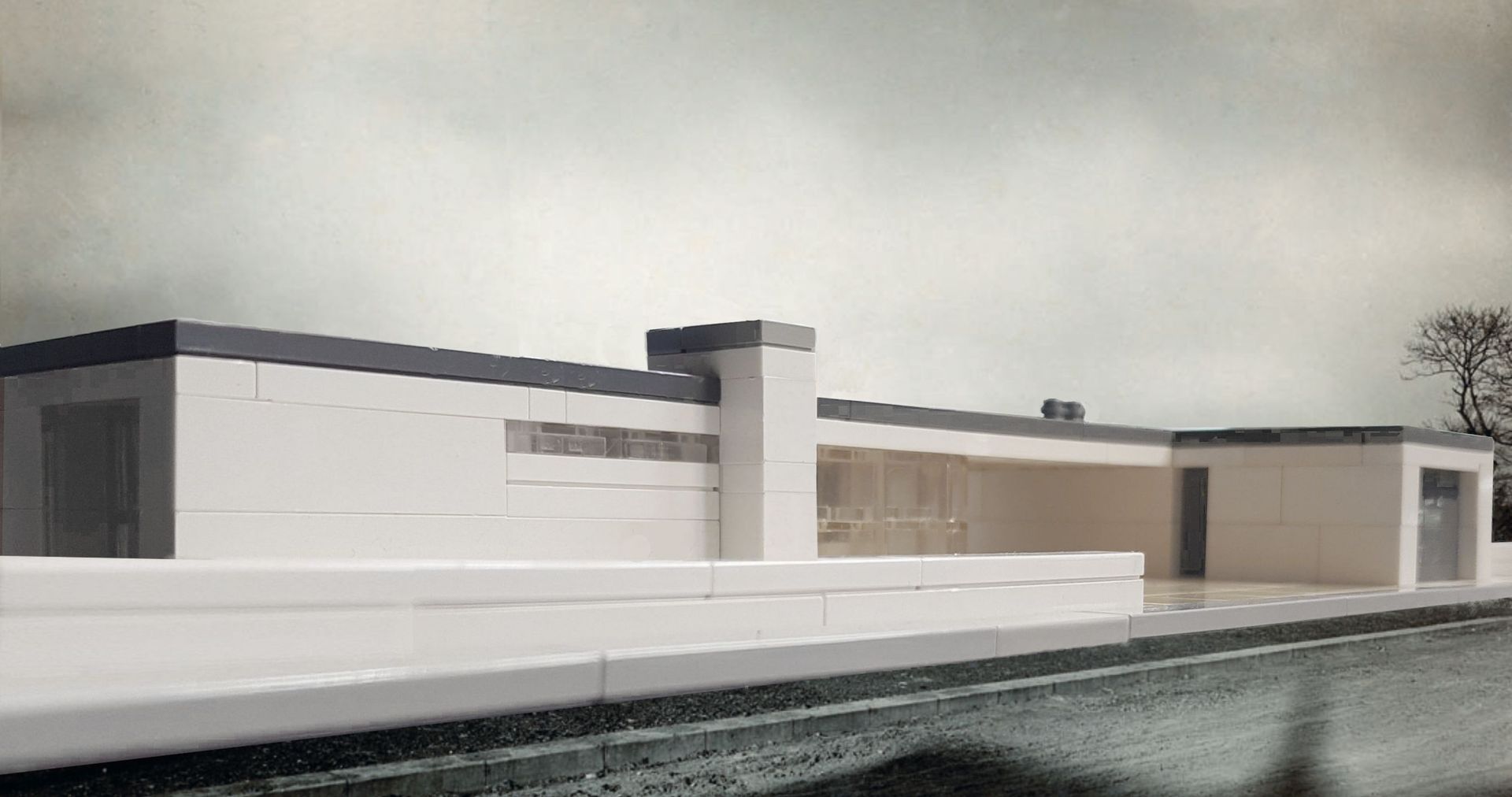

Projekt 5:

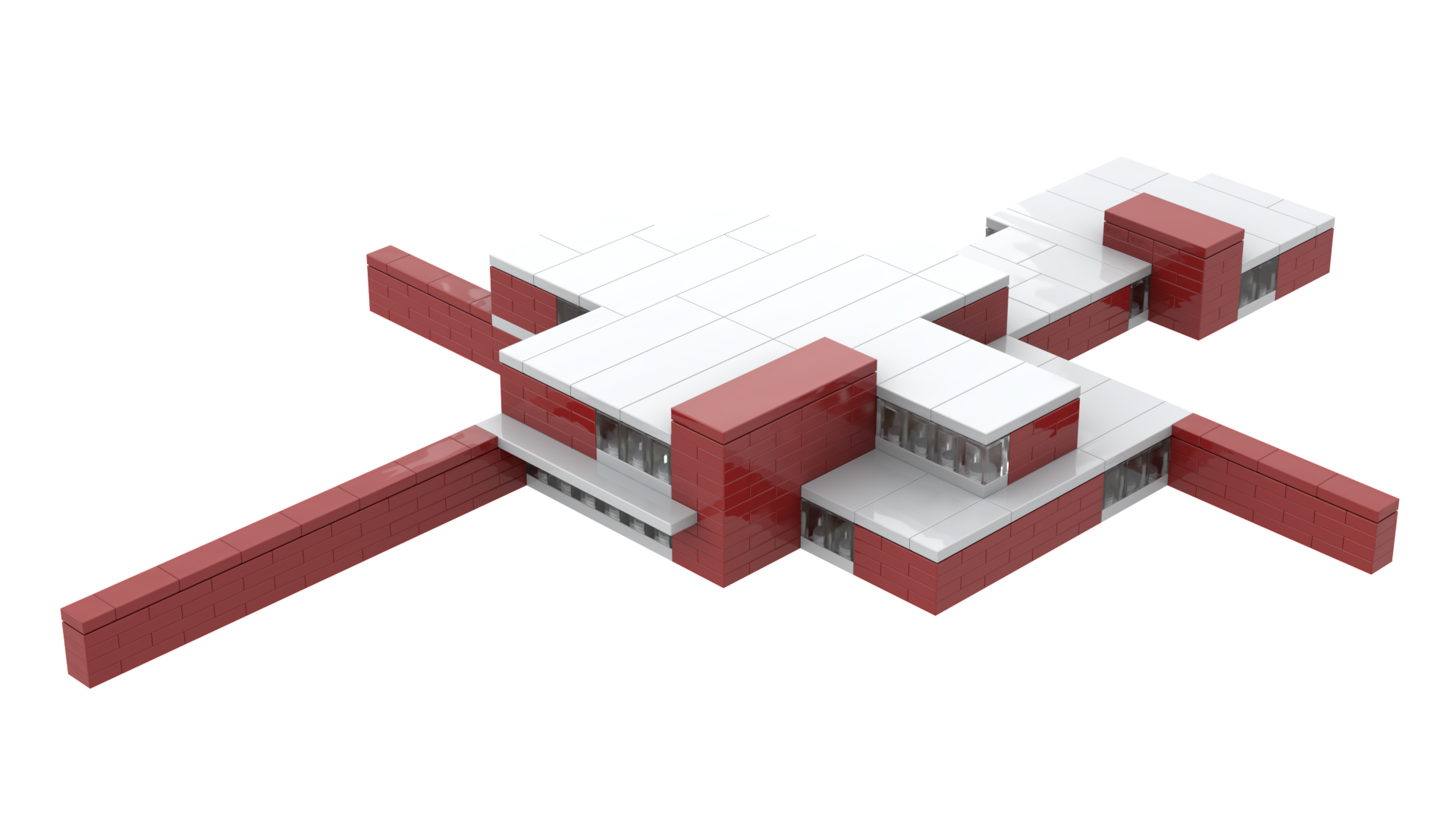

Entwurf für ein Landhaus in Backstein (1924)

Der Grundriss des Landhauses in Backstein folgt keinem traditionellen Schema. Stattdessen erinnert seine Komposition an konstruktivistische Gemälde wie „Rhythmus eines russischen Tanzes“ von Theo van Doesburg. Die Wände durchdringen den Raum in unterschiedlichen Längen und Richtungen, öffnen und schließen ihn zugleich. Einige ragen weit in das umgebende Grundstück hinein, verankern auf diese Weise den Baukörper in der Landschaft und lösen somit die Grenze zwischen gebautem Raum und Natur auf. Das Landhaus in Backstein wird so zu einer frühen Manifestation von Mies van der Rohes Prinzips des fließenden Übergang zwischen Innen und Außen eines Bauwerks. Viele Ideen dieses Entwurfes wurden kurz darauf in der Villa Wolf (1925 - 1927), den Häusern Lange und Esters (1927 - 1930) und anderen Bauwerken übernommen.

Le Corbusier und Mies van der Rohe 1926 in Stuttgart

Ausstellung „Die Wohnung“

Der Deutsche Werkbund plante 1925 zusammen mit der Stadt Stuttgart eine Ausstellung zum neuen Bauen und Wohnen namens "Die Wohnung". In diesem Zusammenhang sollte eine Mustersiedlung gebaut werden, in der die innovativen Ideen und Entwürfe moderner Architekten wie Walter Gropius, Le Corbusier, Mart Stam, J. J. P. Oud, Hans Sharoun und Ludwig Hilbersheimer realisiert werden konnten. Mies van der Rohe, der 1926 zum Vizepräsidenten des Deutschen Werkbundes gewählt worden war, wurde mit der künstlerischen Leitung des Projektes beauftragt. Auf diese Weise lernte er die großen europäischen Architekten seiner Zeit kennen. Er selbst entwarf einen auf dem Hügel oberhalb der Siedlung gelegenen langen Wohnblock in Stahlskelettkonstruktion, der aufgrund seiner Form gelegentlich die "Krone der Siedlung" genannt wurde. Zusammen mit Lilly Reich entwickelte er die Ausstattung einiger Räume. Berühmt geworden ist der eigens für diese Ausstellung entworfene, freischwingende MR10-Stuhl. Im Bild sieht man Mies van der Rohe (rechts) bei einem Spaziergang mit Le Corbusier 1926 in Stuttgart.

Die

"Urvilla der Moderne"

(Florian Mausbach)

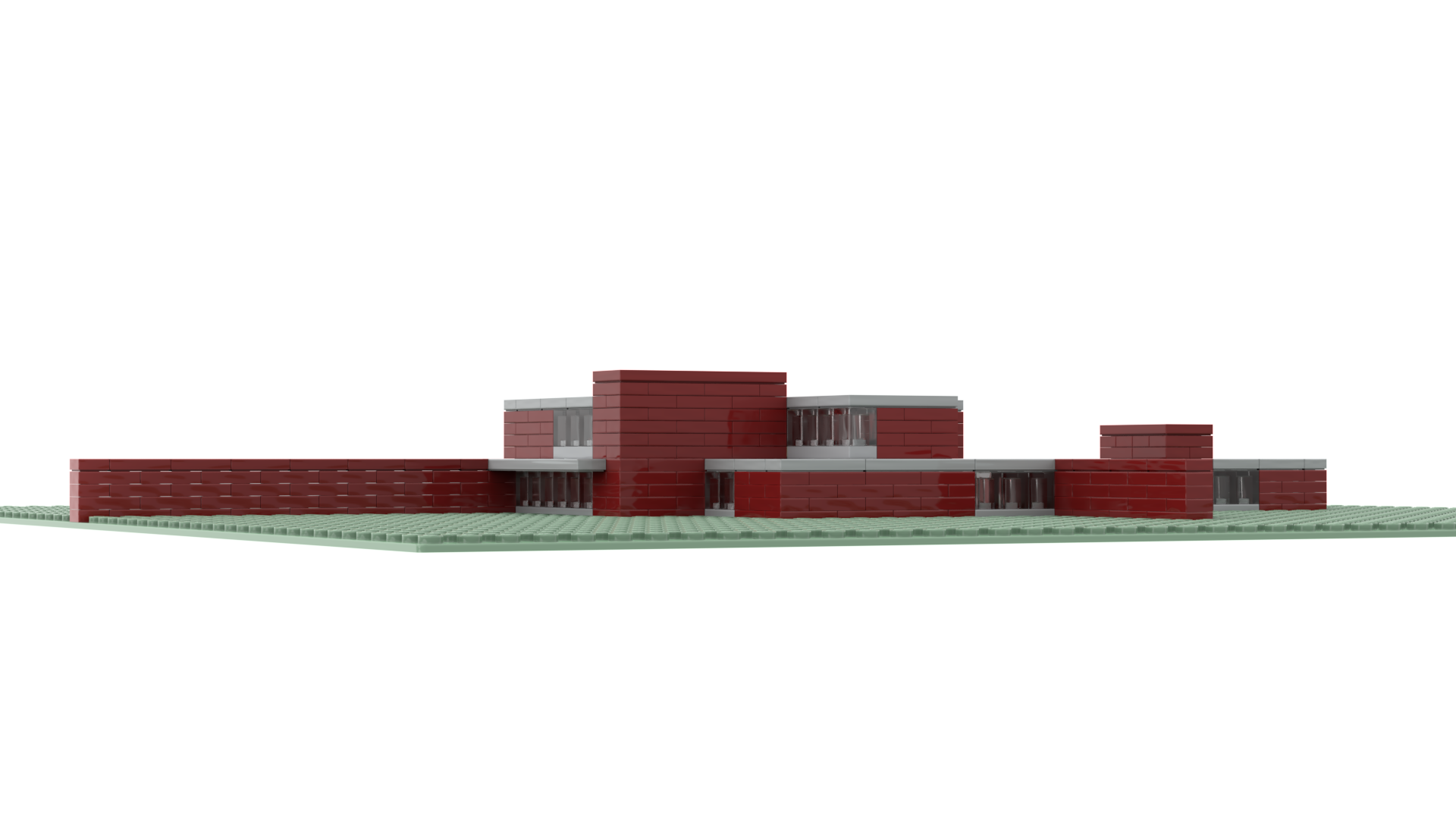

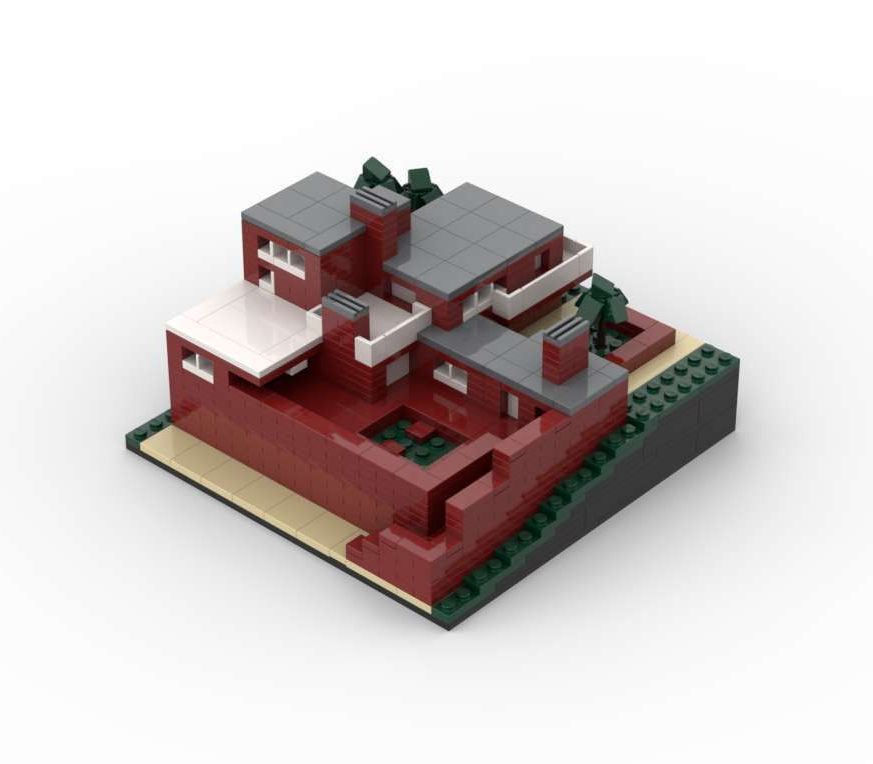

Die Villa Wolf, erbaut 1925 bis 1927, ist das moderne Erstlingswerk Ludwig Mies van der Rohes. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Architekt vorwiegend Häuser für wohlhabende Bürger im neoklassizistischen Stil gebaut. 1925 erhielt er von dem Tuchfabrikanten-Ehepaar Elisabeth und Erich Wolf den Auftrag zum Bau einer repräsentativen Villa, die auch deren umfangreiche Kunstsammlung beherbergen sollte. Der Entwurf zeigt ein fließendes Raumgefüge ineinander geschachtelter Backsteinkuben. Das Haus brannte 1945 ab und wurde im folgenden Jahrzehnt bis auf die Grundmauern abgetragen. Nun soll es von einem Verein, dem namhafte Architekten und Städteplaner angehören wieder aufgebaut werden.

Mehr zum Wiederaufbau

Die Villa Wolf wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Erhalten sind nur die Grundmauern des Kellergeschosses.

Die Krefelder Villen

(1927 - 1930)

1927 erhielt Mies van der Rohe von den beiden Krefelder Textilfabrikanten Hermann Lange und Josef Esters den Auftrag zum Bau zweier freistehender Einfamilienhäuser auf benachbarten Grundstücken. Hermann Lange war ein Sammler moderner Kunst mit weit reichenden Beziehungen zur Berliner Avantgarde. Die Gebäude machen äußerlich den Eindruck von Backsteinhäusern. Auffällig sind aber die großen Fensteröffnungen, die in einem vom Architekten intendierten Widerspruch zur statischen Funktion der Fassade stehen. Tatsächlich wird der Großteil der statischen Lasten von Stahlstrukturen abgetragen. Darin liegt die Modernität dieser Bauwerke, die eine für die 1920er Jahre äußerst ungewöhnliche Anmutung besaßen und noch immer besitzen. Mies van der Rohe errichtete für die Bauherren darüber hinaus einige Industriebauten und entwarf zusammen mit der Innenarchitektin Lilly Reich Ausstellungen für die Seidenindustrie. Heute dient das Haus Lange wie auch das Haus Esters der Stadt Krefeld als Kunstmuseum.

Mies van der Rohe skizziert das Haus Esters (1927)

Südostfassade des Hauses Esters in Foto und Klemmsteinrealisation

Das Gesamtensemble in der Klemmsteinrealisation: Links Haus Lange, rechts Haus Esters

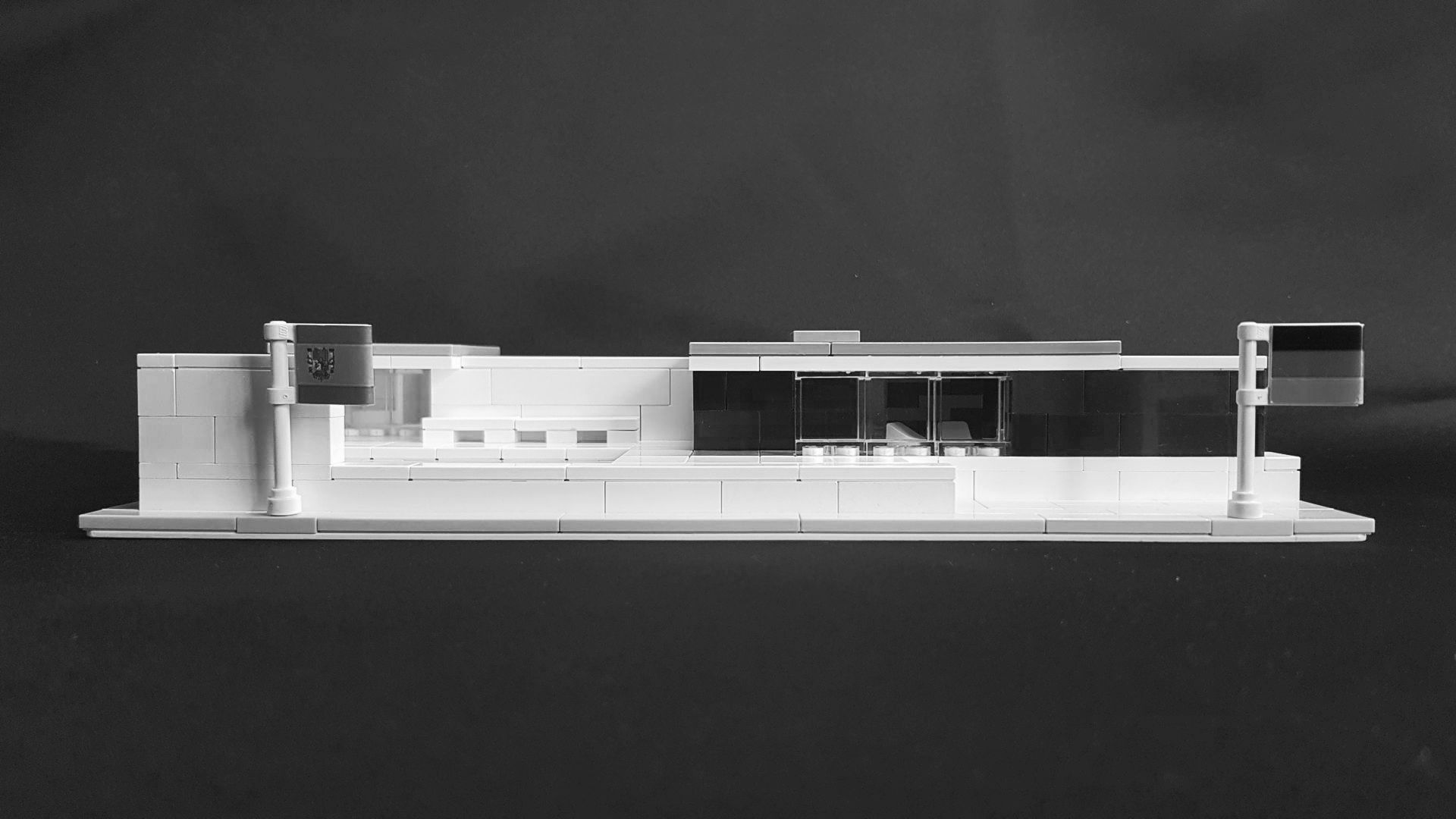

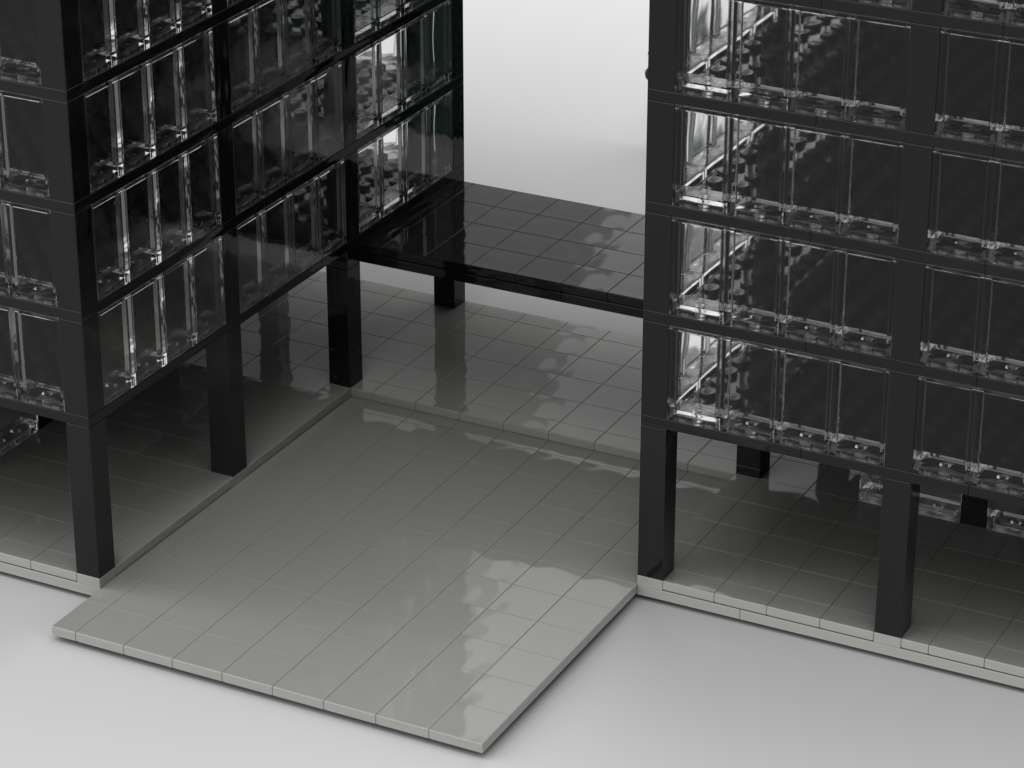

BARCELONA PAVILLON

1928/1929

Mit dem „Barcelona-Pavillon” sollte der Welt nach dem verlorenen ersten Weltkrieg ein neues Bild von Deutschland präsentiert werden: demokratisch, friedfertig und in kultureller Hinsicht modern. Mies van der Rohe setzte hier erstmals vollumfänglich die Prinzipien des „freien Grundrisses“ (die Deckenlast ruht auf einem Raster aus Stützen, innerhalb derer Trennwände flexibel eingesetzt werden können) und des „fließenden Raumes“ (Auflösung einzelner, abgetrennter Zimmer/Verbindung der Innen- und Außenraumbereiche). Aufgrund bautechnischer Mängel musste der Barcelona Pavillon bereits 1930 wieder abgerissen werden. In den Jahren 1983 bis 1986 wurde er aber durch die spanischen Architekten Cristian Cirici, Fernando Ramos und Ignasi de Solà-Morales am ursprünglichen Ort originalgetreu rekonstruiert.

-

Georg Kolbe

Button"Der Morgen"

-

Barcelona Pavillon

ButtonBlick in den Innenraum

-

Klemmsteinmodell

Bauanleitung herunterladen(256er Serie)

-

Barcelona Pavillon

ButtonBlick von der Plaça de Josep Puig i Cadafalch

Ansicht des Barcelona Pavillons im Klemmsteinmodell und Original (2015)

Finesse bis ins Detail

Die Lasten von Decken, die nicht auf tragenden Wänden aufliegen, müssen durch Stützen abgeleitet werden. In der Antike wurden diese Stützen bzw. Säulen zu klar gegliederten Elementen der architektonischen Gestaltung entwickelt (im Bild: dorische Säulen im Tempel der Dioskuren in Agrigent). Ludwig Mies van der Rohe suchte nach Möglichkeiten, Eleganz und Strenge dieser antiken Säulenordnungen auf die technische Moderne zu übertragen.

Beim Barcelona Pavillon vernietete er zu diesem Zweck vier Winkeleisen sowie vier dazwischenliegende T-Profile mit schmalem Flansch zu einem kreuzförmigen Aufbau und verschalte diese Konstruktion mit verchromten Blechen.

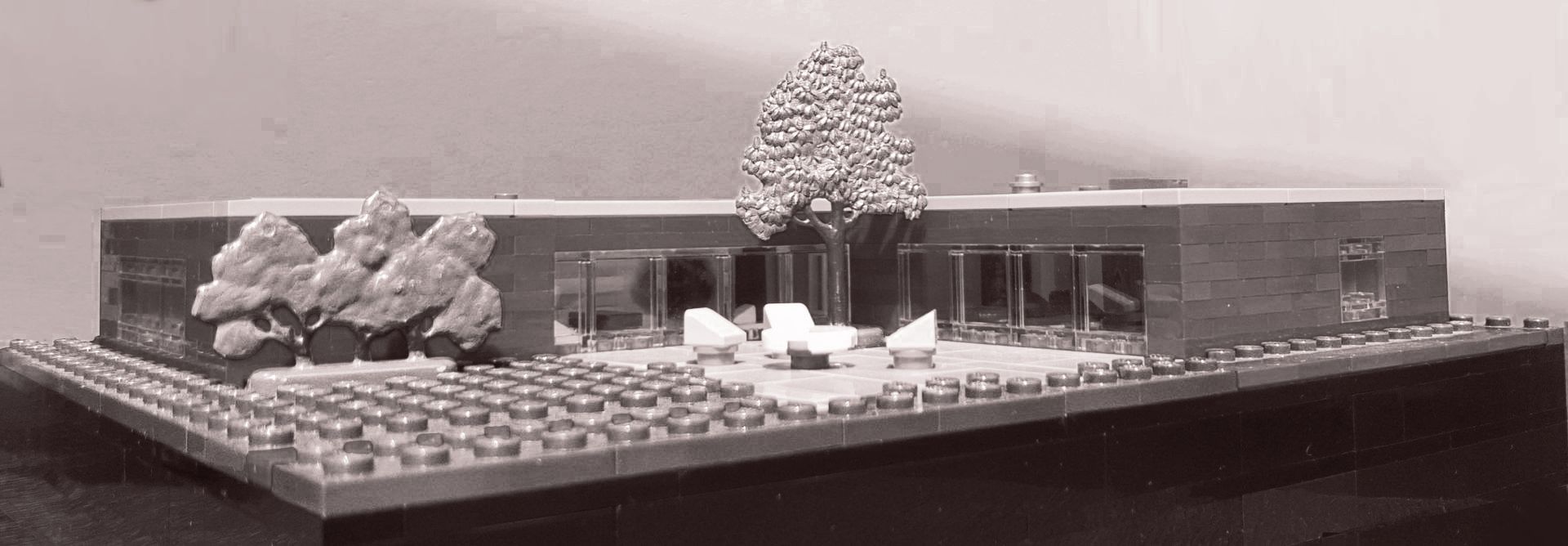

Villa Tugendhat

(1928 - 1930)

Parallel zum „Barcelona-Pavillon” erhielt Mies van der Rohe 1928 einen weiteren wichtigen Auftrag: Das wohlhabende Textilfabrikanten-Ehepaar Grete und Fritz Tugendhat engagierte den Architekten für den Bau einer luxuriösen Einfamilien-Villa in der böhmischen Hauptstadt Brünn. Geld spielte bei den Tugendhats keine Rolle, und das Ehepaar ließ dem Architekten bei seinem Entwurf weitgehend freie Hand. Das unterhalb des Straßenniveaus liegende Hauptwohngeschoss umfasst 280 m2. Allein die als Trennwand fungierende Onyx-Marmorplatte hat den Wert eines konventionellen Einfamilienhauses. Zimmerdefinierende Innenwände gibt es in diesem Bereich des Hauses nicht, alle Raumbereiche sind fließend miteinander verbunden. Die Lasten werden von 21, z. T. vollverchromten Stahlstützen abgeleitet. Aufgrund des Einmarsches der Nationalsozialisten waren die Tugendhats 1938 zur Emigration gezwungen; sie konnten ihr Haus daher nur wenig mehr als sieben Jahre bewohnen.

Ansicht der Villa Tugendhat von der Schwarzfeldgasse (Černopolní) aus: Foto ca. 1930 im Original und mit einretuschiertem Klemmsteinmodell

Mies van der Rohe

als Direktor des Bauhauses

Nach Walter Gropius und Hannes Meyer wurde Ludwig Mies van der Rohe 1930 der dritte Direktor des Bauhauses. Seine Amtszeit war nicht konfliktfrei, und nach der Machtergreifung der kulturfernen Nationalsozialisten musste das Bauhaus 1933 endgültig geschlossen werden.

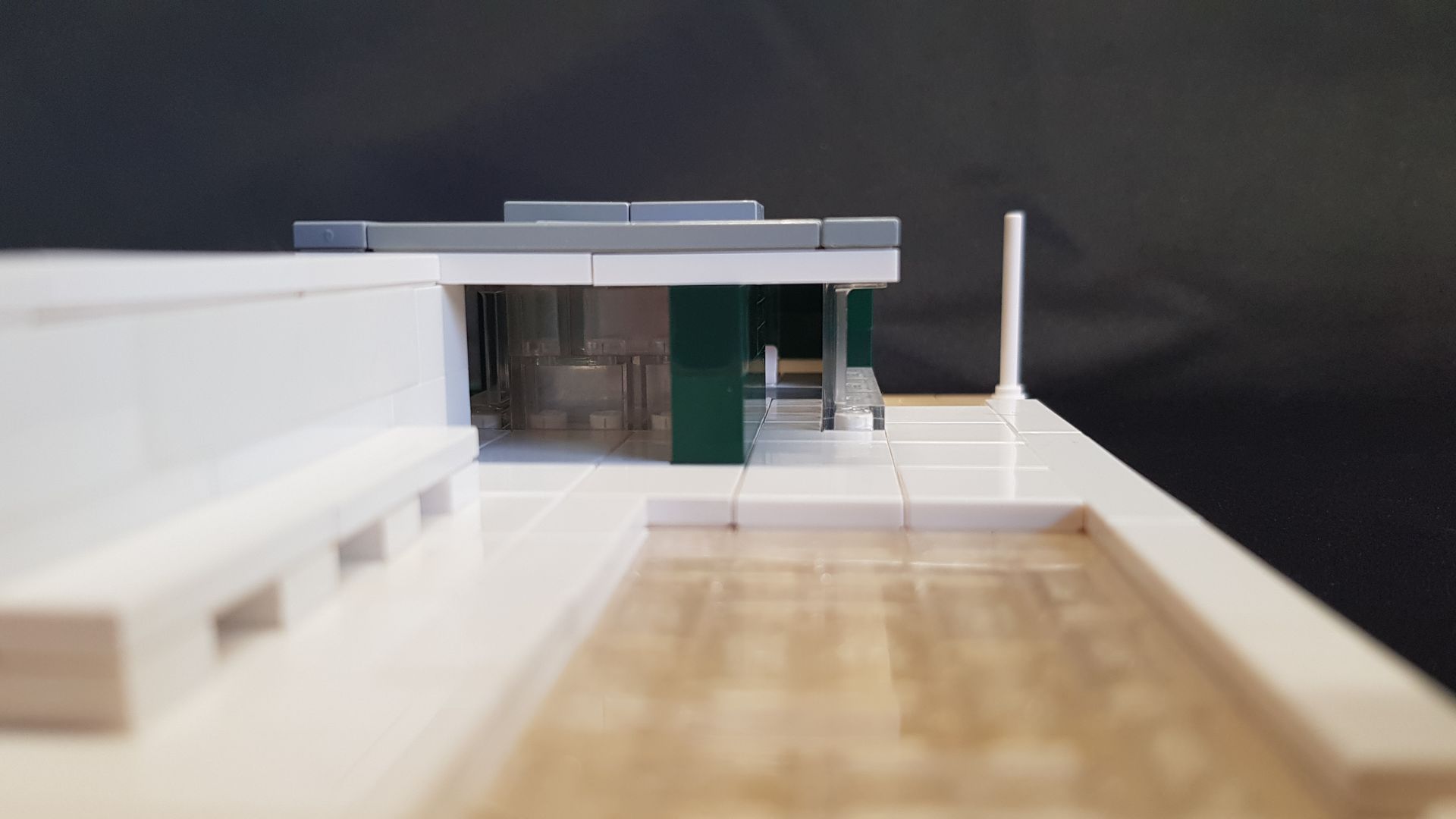

Die Trinkhalle in Dessau

Die Stadt Dessau entschied 1932, das Bauhaus mit der Errichtung einer Trinkhalle zu beauftragen. Seit 1930 war Ludwig Mies van der Rohe dritter und letzter Direktor des Bauhauses, daher fertigte er die entsprechenden Entwürfe an. Es ist sein einziges Bauwerk in Dessau. Die Trinkhalle wurde in die Mauer um das Gelände der von Walter Gropius errichteten Meisterhäuser eingefügt. Das überhängende Dach schafft ein interessantes Spannungsfeld zur vertikalen Mauer. Die Trinkhalle wurde 1962 abgerissen und 2013 rekonstruiert.

Mies und Gropius

Die Architekten Ludwig Mies van der Rohe und Walter Gropius lernten sich im Büro von Peter Behrens kennen, in das Mies 1908 eintrat. Schon hier entwickelte sich eine Aversion zwischen den beiden charismatischen Persönlichkeiten. 1919 lehnte Gropius Mies mit seinem Entwurf für die Villa Kröller-Müller als Beitrag für seine "Ausstellung für unbekannte Architekten" ab. Der Entwurf war Gropius wohl nicht modern genug. Gropius brachte Mies auf der anderen Seite aber auch als Architektur-Direktor am IIT ins Spiel. Im Klemmsteinmodell können sich diese beiden außergewöhnlichen Architekten jedenfalls trotz aller Abneigung auf ein Bier an der Dessauer Trinkhalle zusammenzufinden... (links im Bild Gropius, rechts Mies)

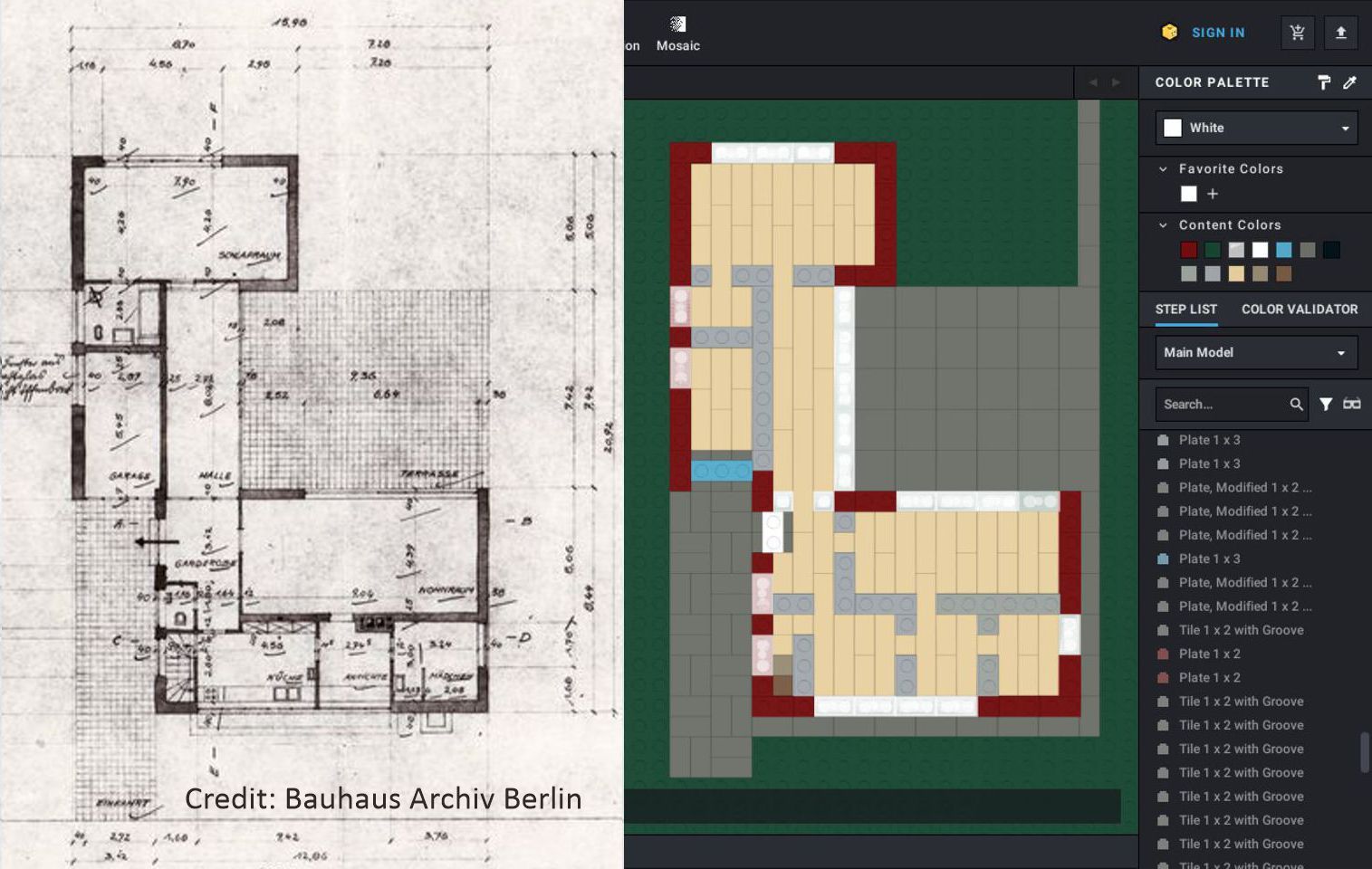

Grundrissadaption

Die folgende Abbildung zeigt einen Originalgrundriss von Ludwig Mies van der Rohe (Juni 1932) und die Übersetzung in ein Klemmstein-Design mithilfe der Software StudiO.

Rekonstruktion von Haus und Interieur

Die folgenden Aufnahmen zeigen Bilder vom Haus Lemke und dessen Interieur in Fotografien aus den 1930er Jahren und entsprechenden Rekonstruktionen im Klemmsteinmodell

Rechts: Werbeaufnahme für Sitzmöbel der Firma Thonet auf der Terasse des Hauses Lemke von Paul Schulz (um 1933), links mit einretuschiertem Modell

Blick von der Terasse in das Arbeitszimmer mit dem Wandbild von Felix Meseck (Fotografie von Max Krajewski, um 1937), rechts ein StudiO-Entwurf

Blick vom Schlafzimmer in das Arbeitszimmer (Fotografie von Max Krajewski, um 1937), rechts die Klemmsteinrekonstruktion mit bedruckten Steinen

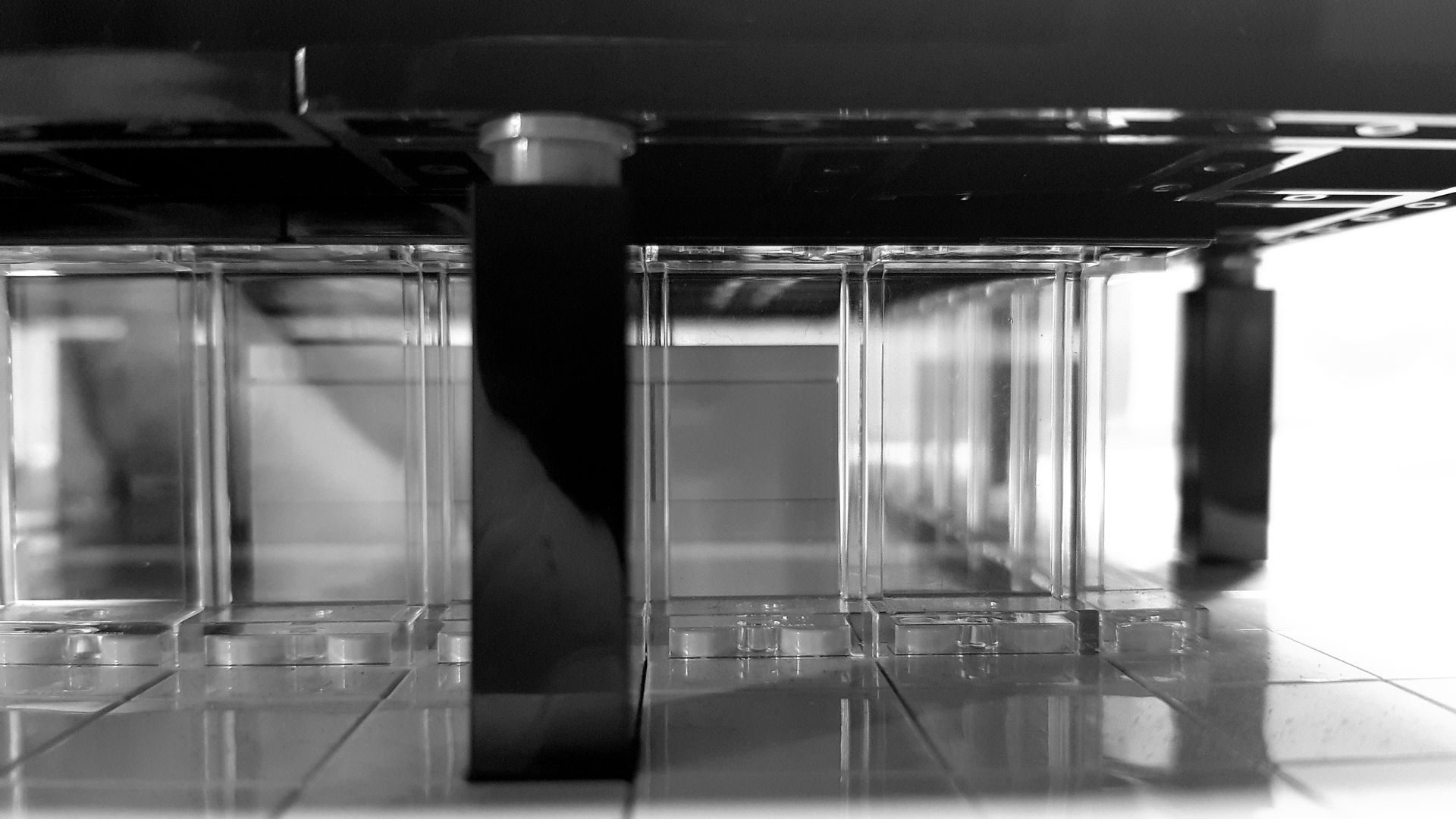

Unterm Haus Lemke ...

Das Haus Lemke ist unterhalb des Wirtschaftstraktes an seiner Nordseite teilunterkellert. Dort befinden sich ein Vorratsraum, eine Waschküche und ein Heizungsraum. Das restliche Haus steht auf einem Luftkeller mit einer Höhe von einem guten halben Meter. Dieser Keller dient der Wärmedämmung und der Versorgung mit Haustechnik. Das Haus Lemke besitzt keine außen liegenden Regenrinnen. Stattdessen sind die Dachbereiche zur Mitte hin geneigt, und das Wasser wird über innen liegende Fallrohre abgeleitet. Der Boden des Erdgeschosses ist als Kleine'sche Decke ausgebildet, also als Steindecke, die auf systematisch angeordneten Stahlträgern ruht (s. Noack, 2000, S. 24). Fundament und Stahlträger sind im Modell gut zu erkennen.

Flucht aus Deutschland

Am 11. April 1933 durchsuchte die Polizei das Bauhaus-Gebäude und versiegelte es anschließend. Am 20. Juli wurde dann die endgültige Auflösung des Bauhauses beschlossen, da der Weiterbetrieb nur unter nicht annehmbaren Auflagen gestattet worden wäre. So sollten alle jüdischen Lehrkräfte das Institut umgehend verlassen, außerdem weitere nichtgewünschte Personen wie Wassily Kandinsky und Ludwig Hilberseimer. Das Bauhaus sollte künftig im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie geführt werden. Das Ende der Institution Bauhaus bedeutete aber nicht das Ende der Bauhaus-Ideen. Deren bekannteste Lehrmeister wie Josef Albers, Walter Gropius, László Moholy-Nagy, Marcel Breuer emigrierten in den kommenden Jahren vor allem in die USA und knüpften dort an diese Ideen an.

Ludwig Mies van der Rohe wurde in Berlin der Pass abgenommen, damit er das Land nicht verlassen konnte. Er reiste heimlich in seine Geburtsstadt Aachen, traf sich dort mit seinem Bruder Ewald, der ihm seinen Ausweis gab. Damit überquerte er die niederländische Grenze nach Den Haag, wo er den dortigen deutschen Konsul überzeugen konnte, ihm einen neuen Ausweis auszustellen. Mit diesem Ausweis betrat er 1938 den Passagierdampfer "Europa" und reiste nach New York.

Übersiedlung in die USA

Schon 1937 war Mies van der Rohe über New York und Wyoming (Projekt Resor House) nach Chicago gereist. Hier verhandelte er mit dem Armour Institute über eine mögliche Anstellung. Diese Option und die Aussicht auf die Gründung eines Architekturbüros in Chicago gaben ihm Hoffnung, als er 1938 dauerhaft in die Vereinigten Staaten übersiedelte. 1944 erhielt er die amerikanische Staatsbürgerschaft.

Mies meets Wright

Ludwig Mies van der Rohe (im Bild links) besuchte Taliesin East, den Sommersitz Frank Lloyd Wrights, etwa zu jener Zeit, als er 1938 seine Lehrtätigkeit am IIT aufnahm. In seiner Begleitung waren Bertrand Goldberg und William Priestley, zwei junge Architekten. Goldberg hatte bei Mies am Dessauer Bauhaus studiert, emigrierte aufgrund seiner jüdischen Herkunft 1933 in die USA und gründete dort später sein eigenes Architekturbüro. Der amerikanische Architekt und Wright-Schüler Edgar Tafel (1979, S. 69) erinnert sich: "Mr. Wright had a great deal of respect for Mies' work. He'd seen the Tugendhat house and the Barcelona pavilon in publications, and he viewed Mies as an individualist, not as part of a foreign school or movement".

Nach seinem Aufenthalt in Taliesin East fuhr Tafel Wright und Mies zurück nach Chicago und machte an verschiedenen Gebäuden, die Wright erbaut hatte, Halt. Dabei beobachtete er Mies sehr genau: "[...] Mies had seemed pleased and was being very appreciative of Mr. Wright's attentions, nodding his head and saying Ja every so often as he listened to the translated explanations. He was a quiet man, shy and not very communicative who had built an aura around himself" (ibid., S. 70). Der Höhepunkt war die Führung durch das Robie house: "As we went around the main floor, Mr. Wright explained to Mies how he had made the space flow completely, with the fireplace being the only interruption between the living and dining areas. Mies didn't ask questions or make any comments, but he kept smiling and nodding his head in understanding. For a man of stolid, Germanic character, Mies was positively radiating" (ibid., S. 79). Trotz dieses konstruktiven, fast freundschaftlichen Treffens blieben spätere Einladungen Wrights von Mies unbeantwortet.

„

Armour Institute, I give you my Mies van der Rohe. You treat him well and love him as I do.

Frank Lloyd Wright

Ab 1938 hatte Ludwig Mies van der Rohe die Vereinigten Staaten von Amerika zu seiner neuen Heimat gemacht. Er lies sich in Chicago nieder und wurde am dortigen Armour Institute zum Leiter der Architekturabteilung ernannt. Am 20. November wurde aus diesem Anlass im Palmer House Hotel (Chicago) eine Galaveranstaltung gegeben. Die Festrede hielt kein Geringerer als Frank Lloyd Wright. Obwohl er bekannt dafür war, keine Architekten neben sich zu akzeptieren, sagte er über den Geehrten: "I admire him as an architect, respect and love him as a man" (Schulze, 1985, S. 50). Unmittelbar nach seiner Ansprache verlies Wright dann aber vorzeitig die Gala, begleitet von einigen seiner Anhänger. Dieses ungebührliche Verhalten des amerikanischen Stararchitekten unterstreicht die außerordentliche Bedeutung, die Mies bereits zu diesem Zeitpunkt in der amerikanischen Architekturszene besaß. Ab 1939 erhielt er als Architekt den Auftrag, das Hochschulgelände des Armour Institute, das in "Illinois Institute of Technology" (IIT) umbenannt wurde, neu zu gestalten. Damit war er praktisch sein eigener Bauherr und hatte weitgehende Gestaltungsfreiheit. In einem Gespräch mit Katherine Kuh sagte er 1964 rückblickend: "Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Campus etwas

Einheitliches sein muss. Es wird manchmal für demokratisch gehalten, alle Gebäude oder Gruppen von Gebäuden von verschiedenen Architekten entwerfen zu lassen, aber aus meiner Sicht ist das nur eine Ausrede, um die Verantwortung für die eine klare Idee zu umgehen" (Krohn, 2014, S. 104). Die Crown Hall, das 1956 vollendete Hauptgebäude des College of Architecture, Planning and Design, bezeichnete er rückblickend als sein „vollkommenstes Werk“. Um einen von jeglichen statischen Bauelementen befreiten Innenraum zu schaffen, hängte er das 62,5 mal 67 Meter messende Dach an vier oberhalb des Gebäudes verlaufenden Stahlfachwerkbindern auf, die auf acht außen liegenden Stahlstützen ruhen. Die Gesamtkonstruktion erinnert an das Farnsworth House, ist aber auf den Maßstab eines öffentlichen Arbeits- und Repräsentationsgebäudes übersetzt. Der Zugang erfolgt über die für späte Mies-Werke typischen und ebenfalls im Farnsworth House erstmals erprobten frei stehenden Treppenstufen. Ludwig Mies van der Rohe betreute die Bebauung des IIT-Campus noch bis 1958, danach ging das Projekt an das Architekturbüro Skidmore, Owings & Merrill (SOM) über. Von den SOM-Architekten wurden sechs weitere Bauten auf dem Campus errichtet.

Lehre am IIT

Als Hochschullehrer am Illinois Institute of Technology (IIT) entwickelte Ludwig Mies van der Rohe einen vollkommen neuen Lehrplan. Viele seiner Sudierenden wurden später selbst berühmte Architektinnen und Architekten. Das Bild zeigt Mies 1939 mit zwei seiner Studenten, James Speyer (links von ihm) und George Danforth (rechts von ihm) bei der Studiokritik im vierten Ausbildungsjahr (vgl. Bauhaus Archiv, 1986, S. 50).

„

Jeder Stoff ist nur das wert, was wir aus ihm machen.

Ludwig Mies van der Rohe (1938)

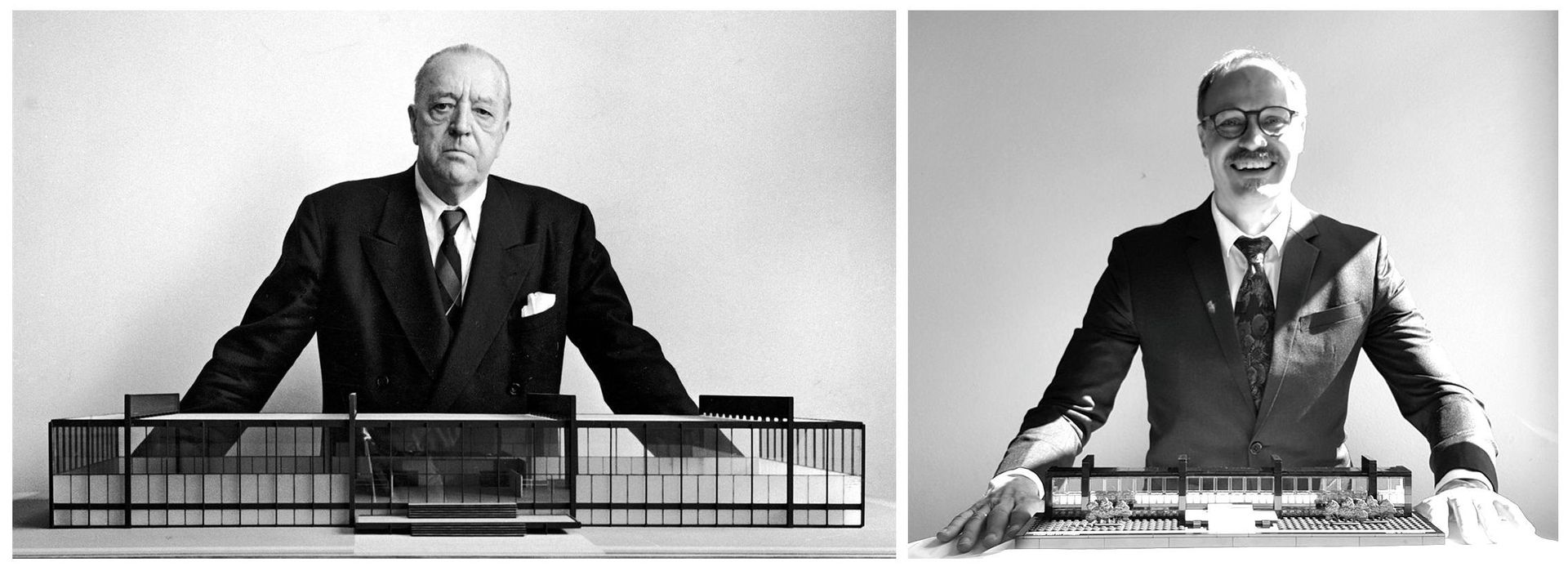

Ein echter und ein Klemmstein-Architekt mit ihren Modellen der Crown Hall

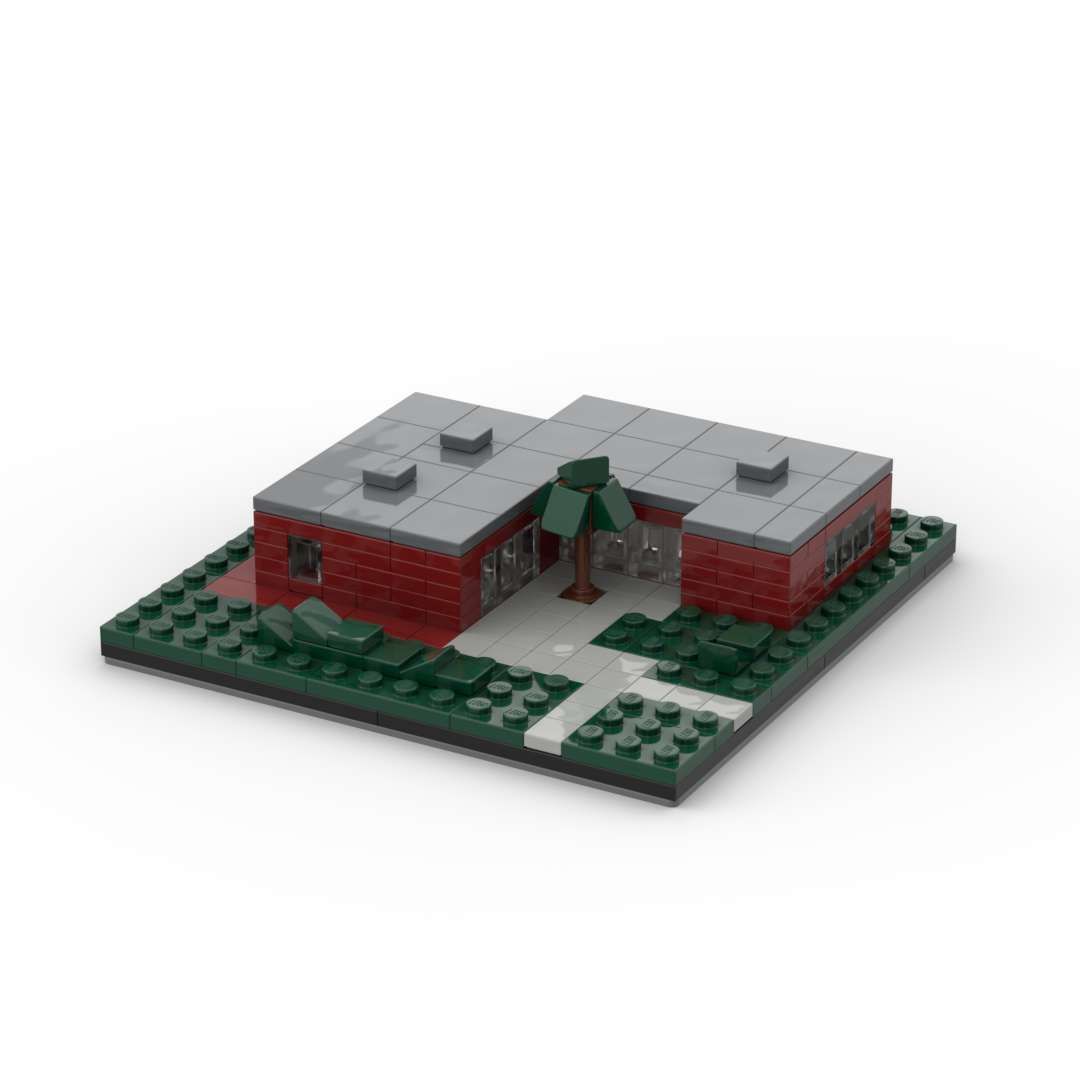

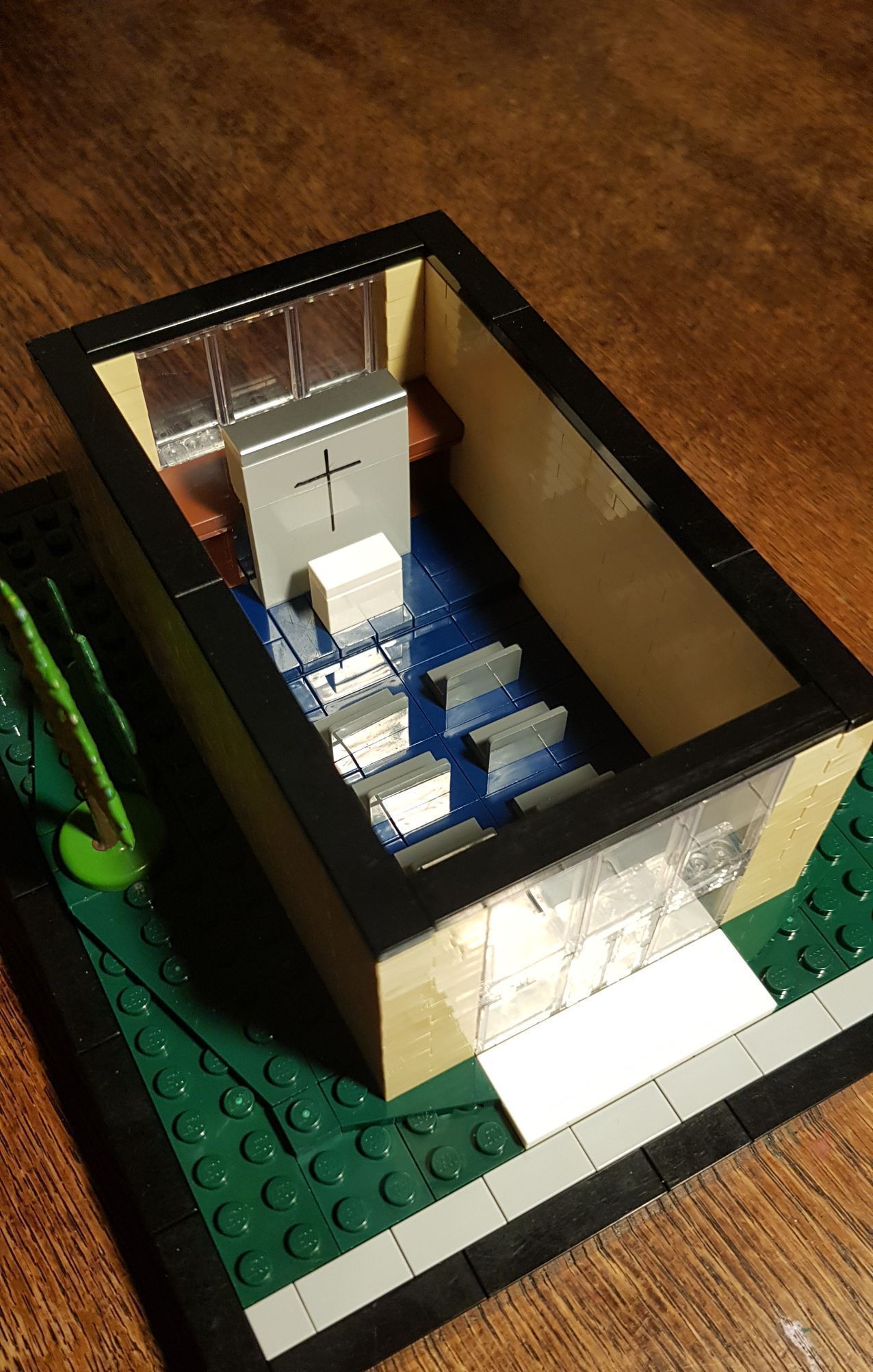

Mies' einziges Gotteshaus

Die Gestaltung des IIT-Campus umfasste auch eine Kapelle, die Robert F. Karr Chapel of Saint Savior. Dies ist der einzige Sakralbau, den Mies je entwarf. „There is nothing spectacular about this chapel“, sagte er über den Bau, „it was meant to be simple; and in fact, it is simple. But in its simplicity it is not primitive, but noble, and in its smallness it is great - in fact, monumental“ (in: Arts and Architecture 70.1953, H. 1, S. 18 f.). Der Plan folgt durchgehend dem klassischen Prinzip des Goldenen Schnittes. Der Altar, in Mies Vorstellung ein Felsen, ist aus einem massiven Block römischen Travertins gefertigt.

Äußere und innere Gestaltung der Robert F. Karr Chapel of Saint Savior

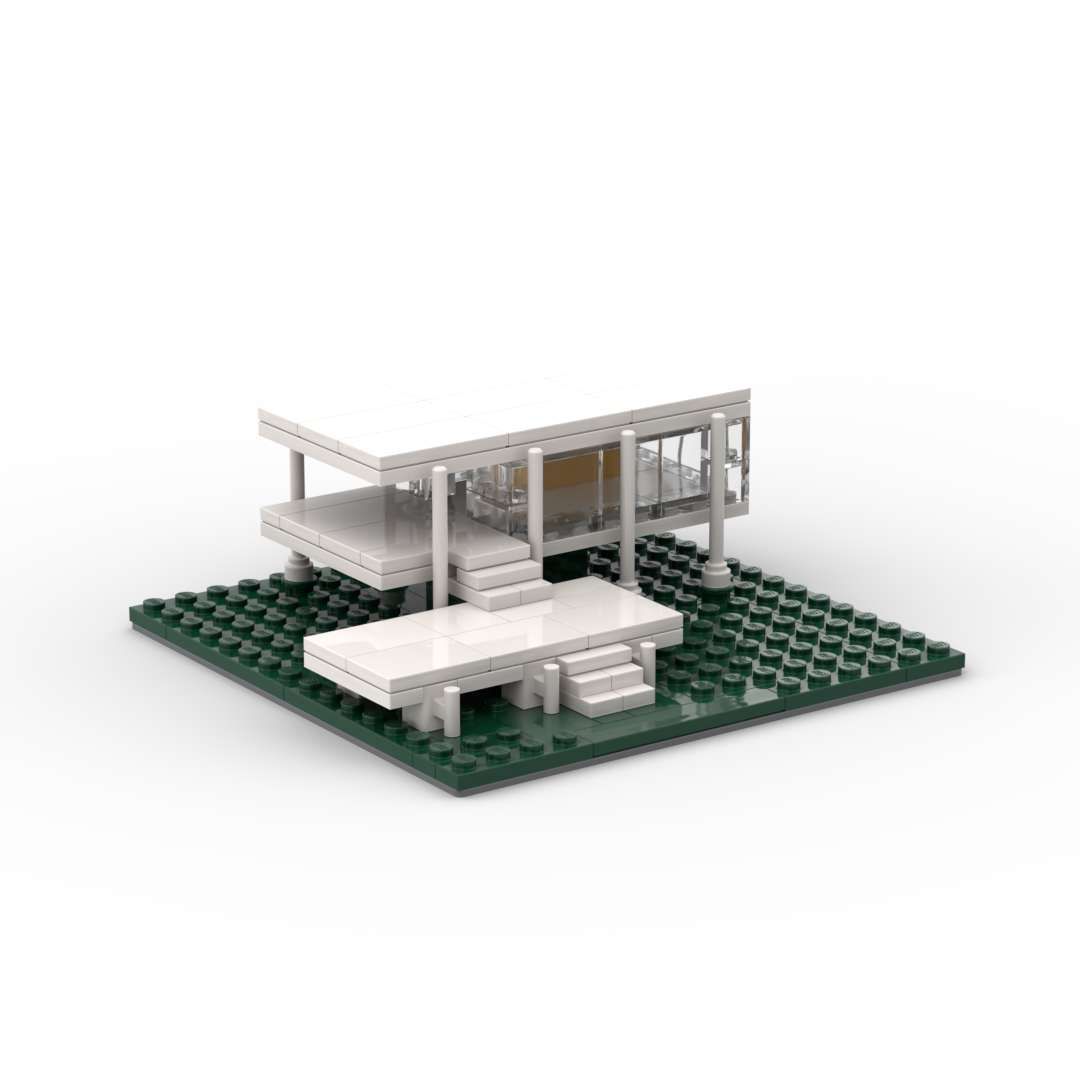

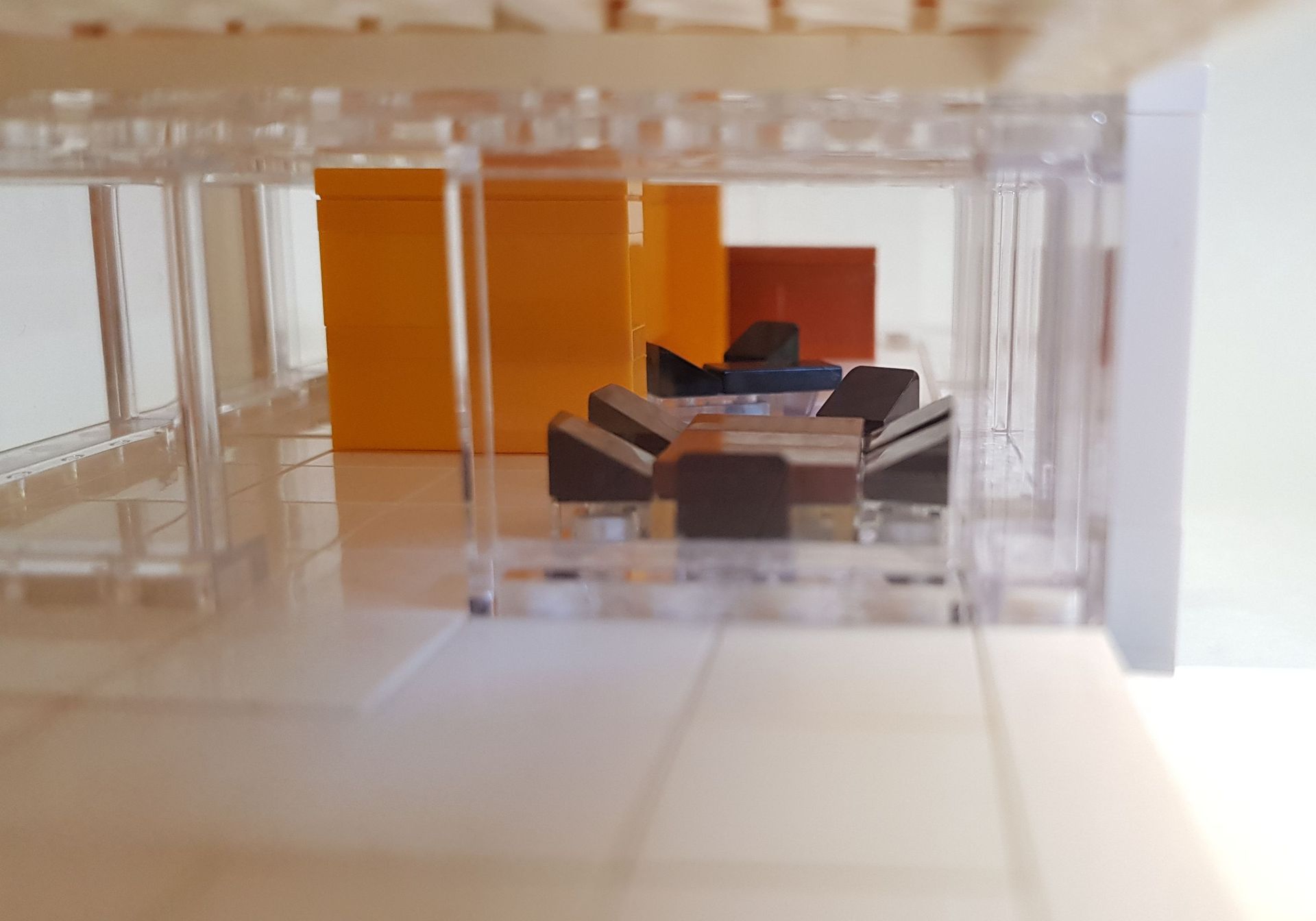

Farnsworth House

(1945 - 1951)

Dieser für die erfolgreiche Chicagoer Ärztin Edith Farnsworth geschaffene allseitig geöffnete Glaspavillon stellt sicherlich Mies van der Rohes radikalsten Entwurf dar. In Bezug auf das als Wochenendhaus geplante Domizil sollen wir uns in den Worten des Architekten bemühen, „Natur, Häuser und Menschen in einer höheren Einheit zusammenzubringen“. Durch die Glaswände des Farnsworth-Hauses betrachtet erhält die Natur danach „eine tiefere Bedeutung […]. Es wird mehr von der Natur ausgesprochen – sie wird ein Teil eines größeren Ganzen“. Der Bau des Hauses zog sich indes über viele Jahre hin; aus anfänglichem Enthusiasmus erwuchs schließlich Enttäuschung über die große Unpraktikabilität dieses puristisch gestalteten Gebäudes, die in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit der Bauherrin gipfelte.

Wie ein Kristall steht das Haus in der unverändert belassenen Natur, völlig fremd und völlig ein Artefakt. Keine Anspielung, kein Anbiedern verweisen auf die Umgebung, welche doch die große Kulisse bildet.

Werner Blaser (1999, S. 10)

Beim Farnsworth-House spielt Mies van der Rohe in radikaler Weise mit den statischen Erfordernissen eines Bauwerkes und reduziert es auf das Elementarste. Boden- und Deckenplatte scheinen von den Gesetzen der Gravitation entbunden zu sein und frei im Raum zu schweben. Auf Außen- und Innenwände wurde praktisch vollkommen verzichtet. Einzige Ausnahmen bilden die Holzeinfassungen für die Sanitärräume im Versorgungskern des Bauwerkes. Die statischen Lasten werden ausschließlich über Außenstützen abgetragen. Diesen verblüffenden Eindruck von Schwerelosigkeit überträgt Mies van der Rohe sogar auf die Treppenstufen, indem er deren tragende Struktur in geschickter Weise unter ihnen versteckt.

MvdR über das Farnsworth House

„

I would think that here were everything is beautiful, and privacy is no issue, it would be a pity to erect an opaque wall between the outside and the inside. So I think we should build the house of steel and glass; in that way, we'll let the outside in.

(s. Beam, 2020, S. 51)

Das Farnsworth House ist, glaube ich, niemals wirklich verstanden worden. Ich selbst war in diesem Haus vom Morgen bis zum Abend. Ich hatte bis dahin nicht gewusst, wie farbenprächtig die Natur sein kann. Man muss im Innenraum mit Bedacht neutrale Töne verwenden, weil man draußen alle Farben hat. Diese Farben verändern sich fortwährend ganz und gar, und ich möchte sagen, dass das einfach herrlich ist.

(s. Bocchio, 2018, S. 94)

Ludwig Mies van der Rohe in seinem Apartment in Chicago, 1956

Internationaler Stil

weniger ist mehr

Nach den unerfreulichen Erfahrungen bei der Realisierung des Farnsworth-Hauses wandte sich Mies van der Rohe vom Entwurf individueller Wohnhäuser ab. Schon Anfang der 1920er Jahre hatte er an Hochhauswettbewerben teilgenommen (1921: Entwurf für ein Hochhaus an der Friedrichstraße, 1922: Entwurf für ein Glashochhaus). Nun war es an der Zeit, entsprechende Projekte in verschiedenen Großstädten der USA und Kanadas zu realisieren. Zwischen 1949 und 1959 kommt es dabei zu einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmer Herbert Greenwald (Bild unten, ca. 1955, rechts Mies). Die Lake Shore Drive Apartments gelten als wegweisend für die Hochhausbauweise in Stahlskelettstruktur. Diese Konstruktionsweise ermöglicht es, Hochhäuser als monolithische Kuben zu bauen, die sich aus statischen Gründen nach oben hin nicht verjüngen müssen. Dieses Bauen nach minimalistischen gestalterischen Prinzipien und orientiert an funktionalen Erfordernissen wurde von Philipp Johnson und Henry Russell Hitchcock als "Internationaler Stil" bezeichnet. Weitere Beispiele für Hochhäuser im Internationalen Stil in Mies van der Rohes Werk sind das Promontory Apartment Building in Chicago (1949), das Seagram Building in New York (1958) und das Toronto Dominion Center (1969).

Hochhäuser 860–880 Lake Shore Drive: Ikonen des Internationalen Stils

Die Wohnhochhäuser 860–880 Lake Shore Drive in Chicago, 1951 fertiggestellt, gelten als wegweisende Meisterwerke des Internationalen Stils. Sie revolutionierten den Hochhausbau durch ihre innovative Stahl-Glas-Konstruktion und beeinflussten maßgeblich die moderne Architektur.

Ein zentrales Konstruktionsprinzip war das skelettartige Tragwerk: Statt massiver Außenwände nutzte Mies eine freitragende Stahlrahmen-Konstruktion. Über den Rohbau dieser Hochhäuser sagte er: „Nur im Bau befindliche Wolkenkratzer zeigen die kühnen konstruktiven Gedanken, und überwältigend ist dann der Eindruck der hochragenden Stahlskelette, mit der Ausmauerung der Fronten wird dieser Eindruck vollständig zerstört, der konstruktive Gedanke, die notwendige Grundlage für die künstlerische Gestaltung vernichtet“ (Mies van der Rohe in: Taut, 1963, Bd. 4, S. 122–124). Die Statik der Stahlskelettbauweise ermöglichte es, auf Ausmauerungen zu verzichten und die Hochhäuser stattdessen mit großflächigen Glasfassaden zu verschalen, so dass das Skelett sichtbar blieb.

Durch die Kombination aus Funktionalität, rationaler Formensprache und technischer Innovation wurden die Hochhäuser 860–880 Lake Shore Drive zu einem Prototypen moderner Stahlskelettbauten und beeinflussten zahlreiche spätere Büro- und Wohngebäude des 20. Jahrhunderts.

Maximale Flexibilität

Die Grundkonstruktion der Stahlskelettbausweise ermöglicht freie Grundrisse und fließende Raumgefüge, zwei Kerngrundsätze der Bauhausphilosophie.

Innerhalb des 4x6 Rasters aus Stahlstützen (im Bild hellblau markiert) können in den Etagen der Lake Shore Drive Apartments um einen zentralen Erschließungskern mit Treppenhäusern, Fahrstühlen und Zuwegungskorridoren (im Bild orange markiert) die Wände (weiß markiert) beliebig eingezogen oder fortgelassen werden. Auf diese Weise können Wohnungen unterschiedlicher Größe (1/2, 1/4 oder 1/8 Etage) geschaffen werden.

Innerhalb der Wohnungen können die Eigentümer über Raumanordnung und -zahl individuell entscheiden. Ebenso darüber, ob sie einen eher traditionellen Grundriss mit abgegrenzten Räumen bevorzugen oder eine fließende Raumfolge ohne Trennwände.

Lake Shore Drive Apartments

Nach ihrer Fertigstellung im Jahr 1951 erhielten die Apartmenthäuser überwiegend positive Bewertungen von der Fachpresse. Sie dienten in der Folge nicht nur Mies van der Rohe selbst, sondern auch zahlreichen anderen Architekten als Vorbild für die Planung moderner Hochhäuser. Dabei rückte zunehmend die Nutzung als Bürogebäude in den Fokus, wie etwa beim Lever House von Gordon Bunshaft, dem Mile High Center von Ieoh Ming Pei oder dem John Hancock Center von Bruce J. Graham.

Ursprünglich als Wohngebäude konzipiert, wurden die 860–880 Lake Shore Drive Apartments am 28. August 1980 in das National Register of Historic Places aufgenommen. Seit 1996 gelten sie zudem als „Chicago Landmarks“.

Ludwig Mies van der Rohe auf dem Dach des 1956 fertiggestellten 850 Dewitt Building mit Blick auf seine Hochhäuser 860-880 Lake Shore Drive Apartments

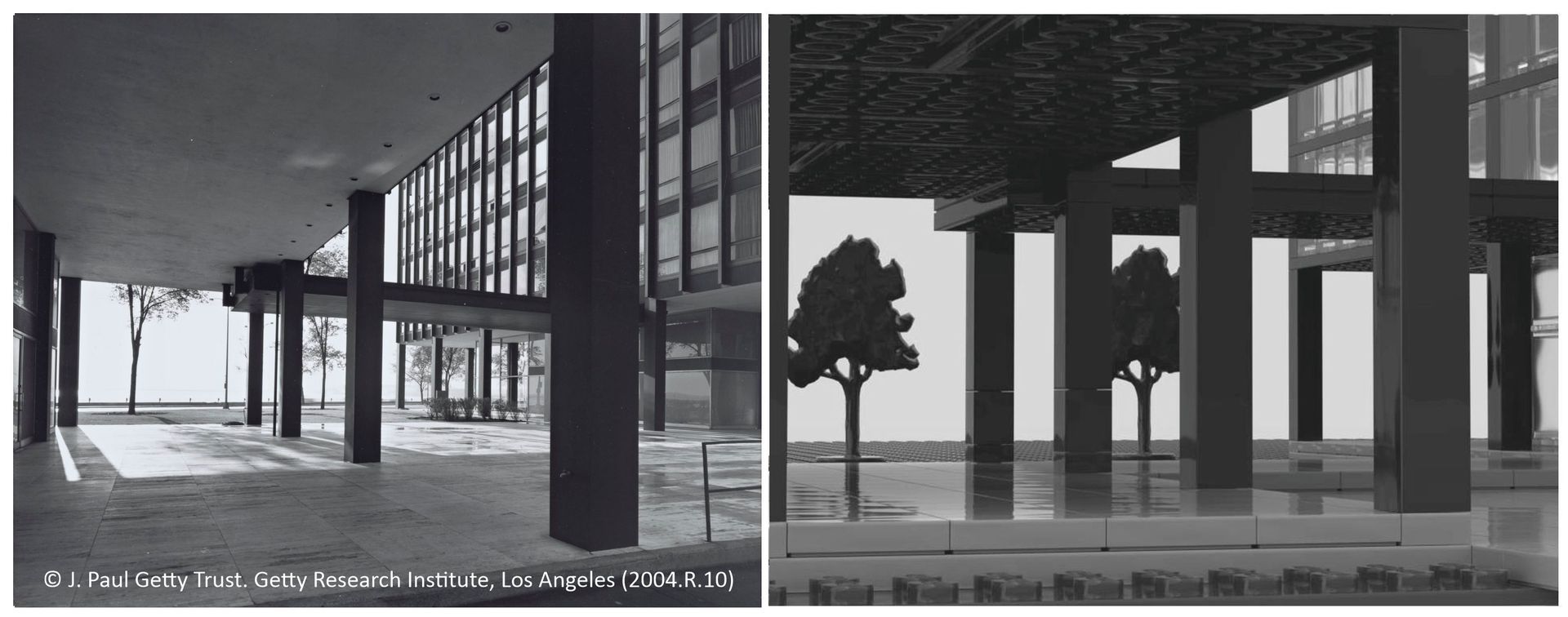

Blick in Richtung Michigansee in einer Aufnahme von Julius Shulman (1963) sowie in der Klemmstein-Interpretation

Gebäude, die in den Himmel wachsen ...

Für seine Zeit war der Apartment-Komplex am Lake Shore Drive 860-880 in Bezug auf Größe (82 m) und noch mehr in Bezug auf das Konstruktionsprinzip außergewöhnlich. Was die Höhe anbelangt, stand zu diesem Zeitpunkt das 1931 fertig gestellte Empire State Building mit 381 m an erster Stelle.

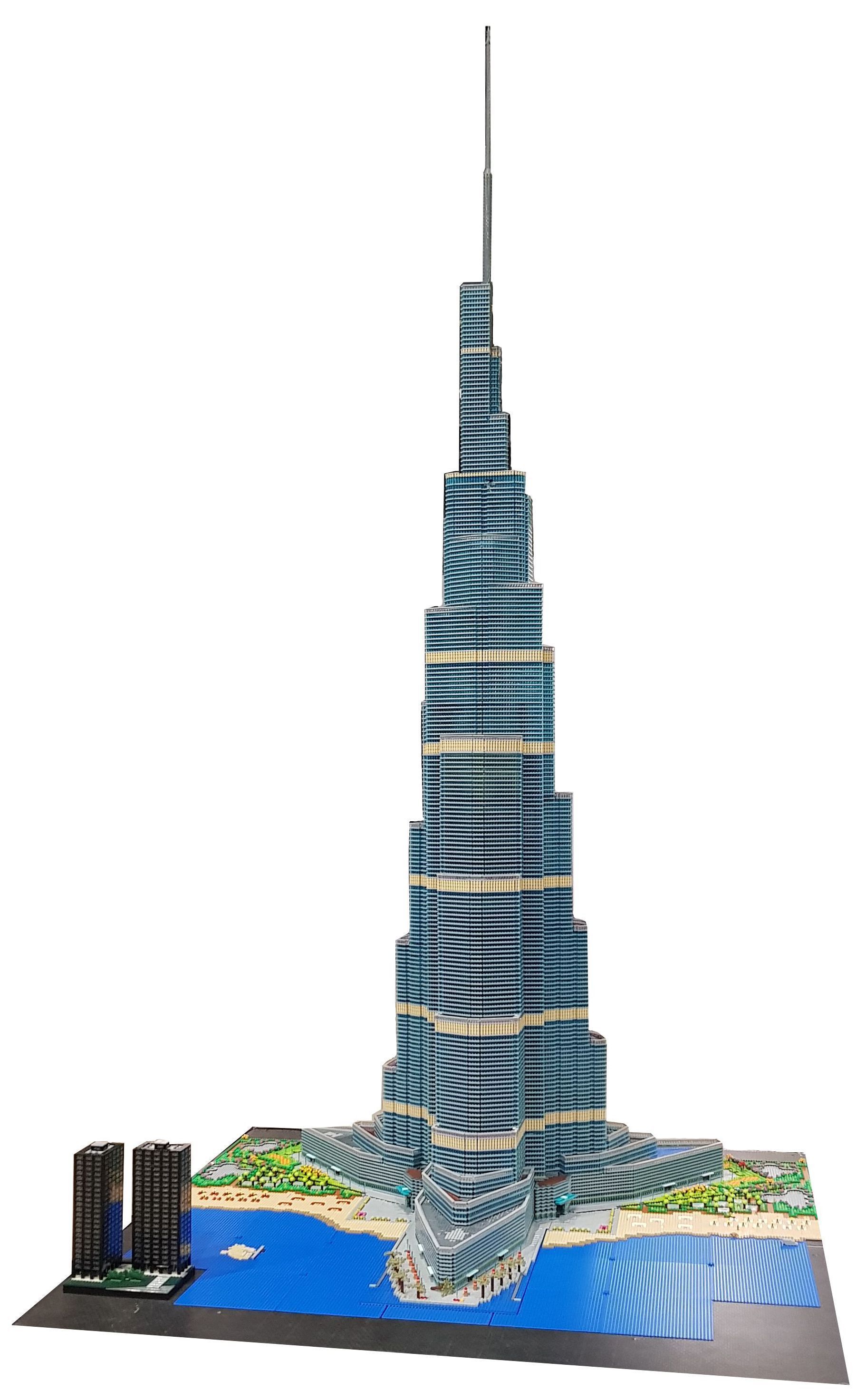

Heute stellt der Stahlskelettbau für Hochhäuser das Standard-Konstruktionsprinzip dar. Gebäude über 100 m Höhe werden dabei häufig als sogenannte Megastrukturen ausgebildet, bei denen statisch und oftmals auch funktional autarke Gebäudeteile zu einer Gesamtstruktur verbunden werden. Die heute größte Megastruktur ist der Burj Khalifa mit einer Höhe bis zur Spitze von 829,8 m. Errichtet wurde dieser gigantische Wolkenkratzer 2004 bis 2010 in Dubai von dem amerikanischen Architekten Adrian Smith, der für das bekannte Architekturbüro Skidmore, Owings and Merrill arbeitete.

In der Abbildung sind die Lake Shore Drive Appartments in vergleichbarem Maßstab dargestellt wie der Burj Khalifa (Klemmstein-Modell des belgischen Teams Bricks and More aus ca. 100.000 Steinen).

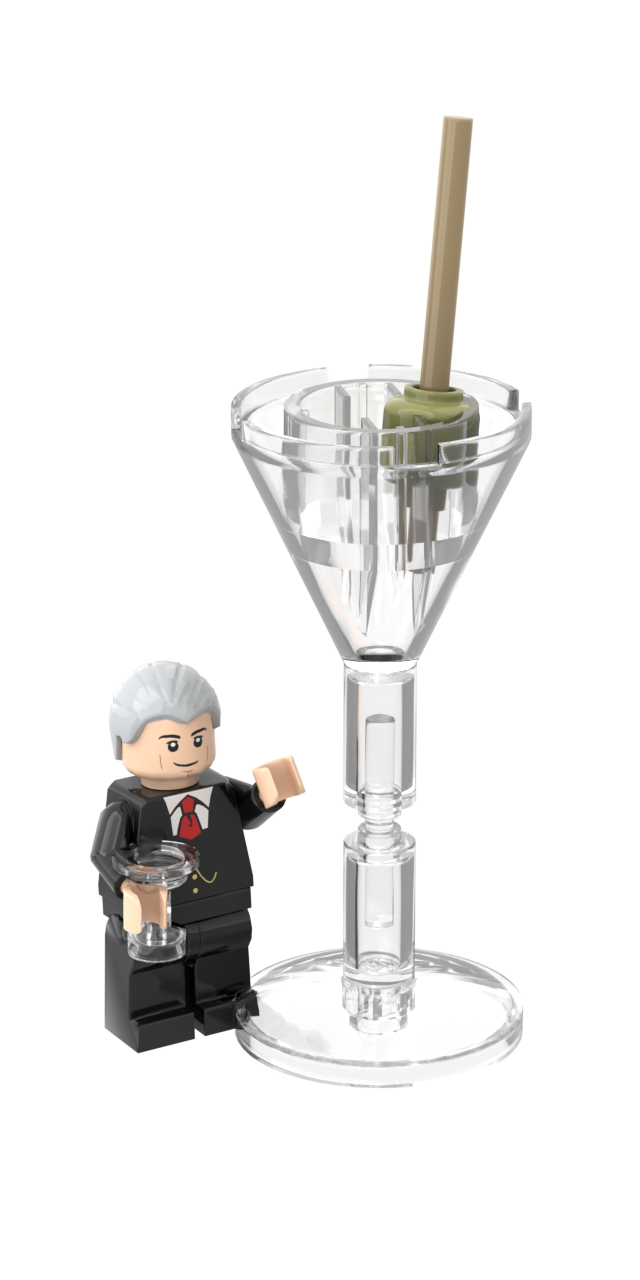

DRY MARTINI

Mies van der Rohes Lieblingsdrink

Rezept

- Gin (5 cl)

- Dry Vermouth (1 cl)

- 1 grüne Olive mit Stein

- 1 Zitrone

- Eiswürfel

Zubereitung:

Eiswürfel, Gin und

Wermut in ein Rührglas geben und mit einem

Barlöffel gut umrühren. Das Ganze in ein gut gekühltes Martini-Glas abseihen. Öl aus einem Stück Zitronenschale auf den Drink spritzen oder den Drink mit einer Olive garnieren.

"Three Martini Lunch"

Der „Three Martini Lunch“ war in den USA seit den 1950er- bis in die 1980er-Jahren eine gängige Praxis, bei der Geschäftsleute während des Mittagessens mehrere Martinis tranken und diese als Betriebsausgaben absetzten. Dies wurde als ungerechte Steuerprivilegierung politisch kritisiert – unter anderem von John F. Kennedy (1961) und Jimmy Carter (1976).

Mies und seine Martinis

Auch Mies van der Rohe war für seinen intensiven Alkoholkonsum bekannt. Über einige wilde Ausschweifungen kann bei Schulze (1985, S. 233-236) nachgelesen werden. Dort wird auch berichtet, dass der Alkoholkonsum für das Ende der Liaison zwischen Mies und Lola Marx verantwortlich war, mit der er aber bis zu seinem Tod freundschaftlich verbunden blieb.

MIES im INterview

Chicago, 31. Mai 1961

Interviewer: „Ich fragte ihn, wo denn nun besser bauen sei: In Europa oder in Amerika?"

LMvdR: „Ich glaube hier. Und der Grund dafür scheint mir zu sein, dass in Europa haben Sie die historischen Entwicklungen eigentlich immer vor Augen. Das ist eine Kraft, aber auch ein Hindernis. Und hier hat man das nicht, also man ist wirklich frei. Man kann eigentlich tun, was man will, solange man mit der Bauordnung übereinstimmt."

Interviewer: „… und einen Bauherren hat."

LMvdR: „Und einen Bauherren hat, den man hier aber auch leichter findet für diese Dinge."

Interviewer: „Herr Professor, wenn man Sie fragen würde, was die Konzeption hinter allem ist, was Sie bauen; Ihre Philosophie der Architektur gegenüber sozusagen, was würden Sie antworten?"

LMvdR: „Ich habe eigentlich seit meiner Jugend mich bemüht, die Dinge zu begreifen und klar zu sehen, und das tue ich heute auch noch. Das ist ein ununterbrochener Prozess, nicht wahr, der niemals endet.“

Interviewer: „Nach dem Kriege haben Sie glaube ich noch nicht in Deutschland gebaut man hat Sie aber wenn ich mich nicht irre aufgefordert sich im Hansaviertel in Berlin zu betätigen.

LMvdR: „Ja, das kam nicht zustande. Ich machte den Vorschlag, ein typisches amerikanisches Apartmentgebäude zu bauen...

Interviewer: „... einen Wohnblock ..."

LMvdR: „Einen Wohnblock, so zwanzig Stockwerke hoch oder so etwas. Ich dachte, das wäre sehr interessant gewesen, die amerikanische Lebensweise in Berlin zu zeigen, ja. Und ich glaube es würde auch einen großen Einfluss an die ganze Wohnform, auf die Wohnform gehabt haben. Aber das war nicht möglich, da waren Bestimmungen. Erstens sollten die Häuser nicht höher wie zwölf Stockwerke sein, weil die Feuerleiter…"

Interviewer: „... die Leiter von der Feuerwehr ..."

LMvdR: „... die Leiter von der Feuerwehr nicht höher reichen. Und dann brauchte man Keller für die Bewohner und so weiter, also auch noch andere… die Feuertreppen die müssen Tageslicht haben. Etwas, was wir gar nicht kennen hier, nicht wahr, wir beleuchten die ja. Und da habe ich mich entschlossen also abzusagen."

Interviewer: „Schade, dass das Projekt am Berliner Kartoffelkeller dann an einer Feuerleiter gescheitert ist. Eine indiskrete Frage Herr Professor: Ist es Ihnen gelungen, den amerikanischen Traum, Traum Millionär zu werden, zu erfüllen?"

LMvdR: „Ich habe nie den Traum gehabt und ich bin kein Millionär geworden. Die ganze Art unserer Arbeit macht das ganz unmöglich. Wir verdienen sehr viel Geld, aber wir stecken auch sehr viel Geld in unsere Arbeit hinein, nicht wahr?"

Interviewer: „Haben Sie in den letzten Jahren mal daran gedacht, nach Deutschland zurückzukehren?"

LMvdR: „Es war schon schwierig genug, einmal neue Wurzeln zu fassen. Ich glaube nicht, dass das gut ist ein zweites Mal zu tun. Und ich finde es auch ganz gleichgültig für die Architektur wo man arbeitet. Ich würde in Deutschland genau dasselbe gemacht haben was ich hier mache"

Ludwig Mies van der Rohe in einem Interview der ARD-Reihe "Neue Heimat - Gespräche mit Deutsch-Amerikanern vom 31. Mai 1961

Rückkehr nach Berlin

Zum Bau der Neuen Nationalgalerie kehrt Ludwig Mies van der Rohe ein letztes Mal nach Deutschland zurück.

„

Ich will nicht interessant sein, ich will gut sein.

In seinen letzten Lebensjahren kehrte Mies van der Rohe an seine ursprüngliche Wirkungsstätte als Architekt zurück. Er erhielt den Auftrag, auf Berlins neuem Kulturforum ein Museum für zeitgenössische Kunst zu erbauen. Bei dessen Realisierung griff er auf Ideen und Prinzipien zurück, die er im Laufe seines Lebens gesammelt hatte. Insbesondere das nicht realisierte Baccardi-Verwaltungsgebäude in Santiago, Kuba (1958) diente als Blaupause für die Neue Nationalgalerie. Das Bauwerk ist in architektonischer und statischer Hinsicht äußerst radikal: Die gesamte Stahlrahmenkonstruktion des Daches mit einer Kantenlänge von knapp 65 m ruht auf lediglich acht Außenstützen, von denen sich keine an den Ecken befindet. Um das Durchhängen der Überstände zu verhindern, verwendete Mies van der Rohe eine Kassettenstruktur von unterschiedlich gehärtetem Stahl. Die Dachplatte wurde am Boden zusammengeschweißt und dann mit hydraulischen Hebern in Position gebracht. Erst dann wurden die Stützen darunter gesetzt. Während dieser Prozedur lies sich Mies van der Rohe in einem weißen Mercedes unter dem Dach entlangfahren (s. Zimmermann, 2009, S. 85).

Besuch in Berlin

Fiktive Darstellung der Anreise von Ludwig Mies van der Rohe und Dirk Lohan zur Neuen Nationalgalerie in einem weißen Mercedes-Benz W115.

Das vorzügliche Modell des Wagens wurde von Sven Jansen kreiert und für die hiesigen Zwecke etwas angepasst.

Unter dem Dach ...

Zwei Jahre nach dem Baubeginn der Neuen Nationalgalerie kam Ludwig Mies van der Rohe 1967 ein letztes Mal nach Berlin. Gesundheitlich schwer angeschlagen wollte er den Bau selbst in Augenschein nehmen. Begleitet wurde er dabei von seinem Enkel Dirk Lohan, der von Mies in Chicago ausgebildet worden war und selbst zu einem außerordentlich produktiven und einflussreichen Architekten werden sollte.

Dirk Lohan (1998, S. 11, zitiert nach Jäger, 2011, S. 67) erinnert sich:

„

Als das Dach zwei Meter hoch war, wollte Mies unbedingt darunter gehen, um zu sehen, ob der wachsende Raum seiner Vorstellung entsprach. Von mir begleitet, ging er schwerfällig an zwei Krücken unter das schwebende Dach. Während Mies die majestätische Größe des Daches bewunderte, war ich hauptsächlich damit beschäftigt, im Falle eines Abstürzens der großen Stahlplatte unter einem der offenen Felder zu stehen. Mies dagegen ging so spazieren, als sei der Bau bereits vollendet. Ich hatte den Eindruck, eine Beerdigung unter dieser Platte wäre ihm ganz würdig erschienen.

Ludwig Mies van der Rohe starb am 17. August 1969 in Chicago.

Er wurde auf dem Graceland Cemetery beigesetzt.

Jenseits der Architektur...

Als Architekt ist Ludwig Mies van der Rohe weltberühmt geworden. Aber auch auf anderen Feldern war er während seines schöpferischen Lebens sehr produktiv. Die folgenden Abschnitte geben davon ein beredtes Zeugnis.

Schriftdesign

von Ludwig Mies van der Rohe

Schnörkellos und klassisch: Interessante Fakten rund um den Schrifttyp

ALLZWECK

01

Eigener Schrifttyp

Mies schuf 1966 mit "Allzweck" einen eigenen Schrifttyp aus serifenlosen, Majuskeln.

02

Zweck von Allzweck

Allzweck wurde in der Korrespondenz und für Anmerkungen zu Entwürfen verwendet.

03

Rekonstruktion

Für die Ausstellung Circling the Square im RIBA in London wurde die Schrift 2021 vom Studio Mathias Clottu neu gezeichnet.

04

Modernes Marketing

Die Staatlichen Museen zu Berlin vertreiben Souvenirs wie Tassen und Geschirr-Handtücher mit den Allzweck-Buchstaben.

Möbel und Interieurs

Zusammenarbeit mit Lilly Reich

„

Es ist schwerer, einen guten Stuhl zu bauen als einen Wolkenkratzer.

Ludwig Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe wurde vom Werkbund mit der Planung und Durchführung der für das Jahr 1927 terminierten Ausstellung "Die Wohnung" in Stuttgart beauftragt. In diesem Kontext lernte er Lilly Reich kennen, die für längere Zeit seine Mitarbeiterin und Lebensgefährtin werden sollte. Zusammen mit ihr schuf er zahlreiche Interieurs und Möbelentwürfe, die oft genau auf bestimmte architektonische Werke zugeschnitten waren. Für den Pavillon des deutschen Reiches auf der Weltausstellung von 1929 designten sie den heute weltberühmten "Barcelona Chair". 1938 verließ Mies van der Rohe Deutschland fluchtartig, Lilly Reich lies er zurück.

Der Design-Klassiker schlechthin: Interessante Fakten rund um den

BARCELONA CHAIR

01

Ein Thron

Der Barcelona Chair wurde geschaffen, damit der spanische König Alfons XIII. und seine Gattin im deutschen Pavillon darauf Platz nehmen konnten. Er handelt sich also um einen Thron.

02

Stuhl der Etrusker

Das Design des Barcelona Chair leitet sich vom kurulischen Stuhl (sella curulis) ab, der auf den Wagen etruskischer Könige mitgeführt wurde. Auf diesen Stühlen sitzend wurde Recht gesprochen.

03

Viele Namen

Der Barcelona Chair wurde in den Jahren 1929 und 1930 von Joseph Müller in einer kleinen Werkstatt in Berlin-Neukölln handgefertigt, von 1931 bis 1934 dann von Adolf Müller (Bamberg Metallwerkstätten) unter dem Namen MR90. Seit 1948 vertreibt Knoll International ihn als Modell 250L Barcelona Chair.

04

Konstruktion

Bis 1950 wurden die Metallfüße aus verchromtem Metall hergestellt. Dies erforderte eine mehrteilige Fertigung. Die Lötnähte mussten aufwendig abgekantet werden. Seit 1950 produziert Knoll International den Stuhl mit einem Edelstahlgestell aus einem Guss.